مقاربة جديدة للقرآن: من “النص” إلى “الخطاب” نحو تأويلية إنسانوية

تقديم:

أتذكر في لقاء مشهود مع الدكتور “رضوان السيد” في إحدى القنوات الفضائية في بيروت عام 1999 (في شهر سبتمبر/أيلول فيما أتذكر) في برنامج “حوار العمر” الذي كانت تقدمه الإعلامية اللامعة “جوزيل خوري”، أنه ميز بين “الاجتهاد” و”التجديد” من حيث الآفاق الفكرية الرحبة للتجديد، والأفق المحدود للاجتهاد. وقد تفضل الدكتور “رضوان السيد” مشكورا بأن أضفى علي صفة “المجدد” في هذا اللقاء. وكم أتمنى ألا يكون رأيه قد تغير ونحن الآن في عام 2006.

أبدأ بهذه المقدمة –أولا- لوجود الدكتور “رضوان” في هذا المؤتمر الهام، والذي أرجو ألا يكون هذا البحث مخيبا لرجائه. أردت ثانيا أن أؤكد أن مجال “التجديد” يمثل أفقا مفتوحا للباحث، يستطيع فيه مراجعة نفسه. ولأني سأنتقل هنا نقلة ليست يسيرة في التعامل مع القرآن لا بوصفه “نصا” – كما هو الأمر في كتابي “مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن” – بل أزعم أنه “خطاب”. وأريد أن أبين أن هذه النقلة لم تحدث في يوم وليلة، أو طفرة عبقرية، بل هي نتيجة تراكم قراءات وخبرات وتأملات، والأهم من ذلك أنها ثمرة من ثمار انخراطي في حوارات ومشاريع بحثية هنا في أوروبا.

لقد أصبح العالم بالفعل – سواء للأحسن أو للأسوأ-قرية صغيرة، لا مجال فيها لأية ثقافة منبتة الصلة بغيرها من الثقافات أن تواصل الحياة، وهل وجدت أبدا مثل هذه الثقافة؟ على الثقافات أن تتبادل الأخذ والعطاء عن طريق التفاعل الحر، وهي ظاهرة ليست جديدة وليست من إبداع أو اختراع السياق الحديث للعولمة. إن تاريخ الثقافة في العالم ينبئنا أن البذور الأولى للحضارة الإنسانية قد ولدت في أحواض الأنهار، ربما في أفريقيا السوداء، أو في مصر أو العراق، وذلك قبل أن تنتقل الشعلة إلى اليونان، ثم تعود للشرق في صورة الثقافة الهللينية. ومع انبثاق الطور الحضاري للإسلام تبلورت ثقافة جديدة استوعبت كل العناصر الحية والخلاقة في الثقافات الهللينية والهندية والفارسية وأعادت إنتاجها في مُرَكَّب جديد، وذلك قبل أن تعيد تصديره إلى العالم الغربي الجديد عبر صقلية وإسبانيا.

جدير بالذكر في هذا السياق الفيلسوف العربي المسلم “ابن رشد” المشهور في العالم اللاتنيني باسم “أفرويس”، والذي ساهمت كتاباته في بناء نسق موحد يجمع بين الأرسطاطليسية والتراث الإسلامي، نسق استطاع أن يشيع أنوار العقلانية في أوروبا العصور الوسطي.

والسؤال الأن: لماذا أصبح من الضروري الآن أن يقوم المسلمون بالتفكير مجددا في للقرآن؟

إن السياق الحالي المعروف باسم الإسلام-فوبيا في الغرب، خاصة بعد حدث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعه من “حرب ضد الإرهاب”، وما أدت إليه هذه الحرب على الإرهاب من تزايد وتائر العمليات الإرهابية في العالمين الآسلامي وغير الإسلامي سواء بسواء، قد تسبب في تشويه الإسلام بوصفه دينا راديكاليا إرهابيا إقصائيا. من هنا يجب تأكيد أهمية دعوة كل المسلمين، بصرف النظر عن اختلافاتهم العرقية والثقافية، للتفكير مجددا في القرآن. لست هنا صاحب دعوة يحاول أن يصوغ نسخة خاصة من الإسلام، بقدر ما أحاول أن أخلق فضاء لموقفي التأويلي.

يتمثل هذا الفضاء في حقيقة أن عملية التفكير مجددا في التراث عملية بدأت ولم تتوقف حتى الآن في العالم الإسلامي منذ القرن الثامن عشر. وبالمثل لم تتوقف أبدا عملية مفاوضة “المعنى” القرآني بطرق وأساليب ومناهج شتى منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الآن. وهنا يجب علينا الإلحاح بالمطالبة بضرورة لا مجرد الاستمرار في عملية التفكير وإعادة التفكير مجددا في التراث وفي معنى القرآن، بل بضرورة أن يحاول المسلمون –أينما كانوا- التقدم خطوة أبعد في هذه العملية من أجل إنجاز منهج تأويلي ناجز، وذلك ليكونوا مشاركين نشطين في صياغة معنى حياتهم، في العصر الذي يعيشون فيه (بدل أن يكونو متلقين سلبيين للمعاني التي تفرض عليهم بالقهر والانصياع من هنا أو هناك).

لقد تم تكريمي في جامعة “ليدن” بهولندا عام 2000 بمنحي كرسي “كليفرنحا” للحقوق والحرية والمسئولية، حرية الدين والضمير بصفة خاصة. وهو “كرسي أكاديمي” يمنح كل عام لباحث له إنجازات بحثية في بعض هذه المجالات أو كلها. وفي محاضرتي لاعتلاء الكرسي اخترت موضوع “القرآن” بوصفه فضاءا التواصل بين الإلهي والإنساني؛ فقدمت محاضرة عنوانها “القرآن: التواصل بين الله والإنسان”. حاولت في هذه المحاضرة، التي نشرت في كتاب صغير بعد ذلك حسب ما تمليه التقاليد الجامعية، إعادة قراءة – ومن ثم إعادة تفسير- بعض القضايا والافتراضات الساسية في علوم القرآن، وبصفة خاصة في تلك العلوم التي تتعرض لطبيعة القرآن ولتاريخه وبنائه.

في إعادة القراءة وإعادة التفسير تلك كان من الطبيعي أن أوظف بعض الأدوات المنهجية الحديثة، مثل علم الدلالة والنقد التاريخي والتأويلية، وهي مناهج ليست مألوفة عادة –بل ومرفوضة- في السياق التقليدي للدراسات القرآنية في العالم الإسلامي. لقد ركزت في تحليلي على البعد “الرأسي” في عملية الوحي: عملية التواصل بين الله والنبي محمد، وهي العملية التي أنتجت القرآن. أنتجت عملية التواصل الرأسي تلك –والتي استغرقت أكثر من عشرين عاما- مجموعة من الخطابات (في شكل أيات قصيرة أو مجموعة من الآيات أو في شكل سورة قصيرة.) ذات نسق ترتيبي زماني.

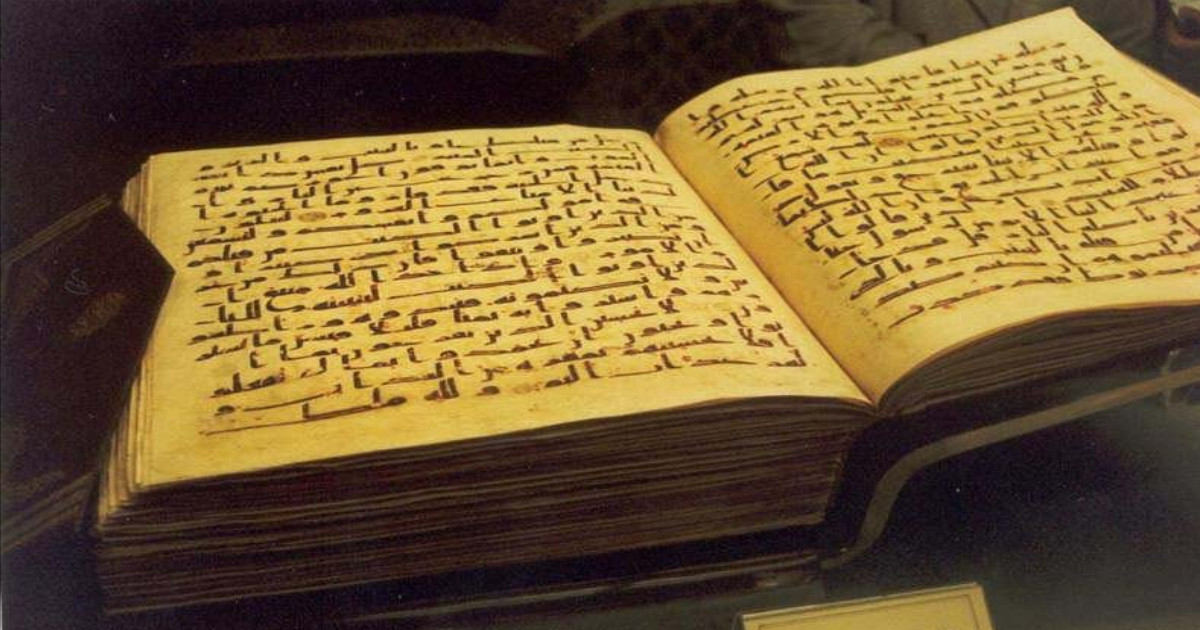

في عملية تقنين القرآن –أي جمعه وتدوينه وترتيبه في المصحف الذي نعرفه الآن- لم يتم الاحتفاظ بالترتيب النزولي، بل تم استبداله بترتيب آخر أصبح يعرف باسم “ترتيب التلاوة” في مقابل الترتيب الزماني الذي يعرف باسم “ترتيب النزول”.

وإذا تقبلنا المرويات التراثية التي ترى أن القرآن كان قد تم حفظه في الذاكرة الجمعية منذ نزوله حتى تمت عملية جمعه وترتيبه وتدوينه في عهد الصحابة، فإن هذه المرويات تؤكد أن النسخة الإولى لرسم المصحف –أي دون تنقيط وإعراب- قد تم إنجازها في عصر الخليفة الثالث “عثمان بن عفان” (ت: 56 هجرية/644 ميلادية). أما النسخة النهائية للمصحف –أعني بعد إضافة علامات التنقيط وعلامات الإعراب- فقد تم إنجازها في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. ومن الضروري حتى في حالة تقبل المرويات التراثية بلا نقد أن نلاحظ بعدا إنسانيا آخر – يضاف للبعد الإنساني في عملية الوحي بوصفها فعلا تواصليا – في عملية التقنين، تتمثل في عملية الترتيب كما تتمثل في تحويل الرسم الصامت إلى نص مقروء بإضافة علامات التنقيط وعلامات الإعراب.

أحب في هذا البحث أن أطور أطروحتي السابقة حول الجانب الإنساني في الوحي/القرآن خطوة أبعد، بالانتقال من البعد “الرأسي” إلى البعد “الأفقي”. ولا أعني بالبعد الأفقي مجرد عملية التقنين التي أشرت إليها –وهي دالة بهذا الصدد- ولا عملية “البلاغ” التي قام بها النبي، ولا عملية الانتشار الأفقي الناتجة عن فعل “البلاغ”، كما لا أعني بها هنا “التراث التفسيري” الذي حوَّل النص الإلهي إلى فهم إنساني. أعني بالبعد “الأفقي” هنا ذلك البعد المحايث لعملية الوحي ذاتها، والمتمثلة في دوال وإشارات ما تزال ماثلة في بنية النص المدون في “المصحف”. هذا البعد يمكن إدراكه وتقديره إذا حولنا منظورنا في التعامل مع القرآن من منظور كونه “نصا” إلى النظر إليه باعتباره “خطابا”، أو بالأحرى “خطابات” لكل منها سياقه الذي لا تستبين دلالة الخطاب إلا به.

القرآن خطابًا:

يميز “محمد أركون” وأخرون بين “الظاهرة القرآنية” –الخطاب المتلو المتداول- وبين “المصحف” الذي يحتوي على “الصيغة النهائية المغلقة” –بتعبير أركون- التي تم إنجازها من خلال عملية التقنين التي أشرنا إليها، وهي العملية التي حولت الوحي من كونه “خطابا” وجعلته “نصا”.

وأريد في هذا الطرح أن أتجاوز تلك اللحظة التاريخية، التي أحدثت ذلك التحول من “الخطاب” إلى “النص”، وهي لحظة تاريخية نجد مثيلا لها في تاريخ كل الأديان تقريبا. وينبغي هنا الإشارة إلى أنه منذ ذلك التحول دأب المفكرون المسلمون –والمفسرون بصفة خاصة- على التعامل مع القرآن بوصفه نصا، هذا رغم إشاراتهم المتعددة للمناسبات التي تعني رجوعهم الاضطراري إلى بنية ما “قبل النص”. لكن هذه العمليات من الرجوع الاضطراري لم تمكنهم من الادراك الكامل لأهمية الظاهرة الحية، القرآن بوصفه “خطابا”.

ولقد دأب الدارسون للقرآن في العصر الحديث على مواصلة المنظور التراثي في التعامل مع القرآن بوصفه “نصا”. إن التعامل مع القرآن من هذا المنظور يشجع إمكانيات التفسير والتفسير المضاد، كما يسمح بالمثل بإمكانية التلاعب الدلالي ليس فقط بالمعاني بل بالمبنى القرآني نفسه، وذلك كما حدث في التأويلات السجالية التي أنجزها المتكلمون في الماضي.

لقد كنت في وقت ما أحد الدعاة لخاصية “النصية”، وذلك بتأثير المنهج الأدبي الي بدأه الشيخ “أمين الخولي” متأثرا في ذلك بمعطيات أساليب الدراسات الأدبية الحديثة. لكني بدأت أدرك خطورة التعامل مع القرآن بوصفه فقط “نصا”، من حيث إنه يقلل من شأن حيويته ويتجاهل حقيقة أن القرآن ما زال يمارس وظيفته في الحياة اليومية للمسلمين بوصفه “خطابا” لا مجرد نص.

إن كتاب “القرآن بوصفه نصا”، والذي يتضمن بحوث المؤتمر العلمي الدولي الذي عقد في نوفمبر عام 1993 بقسم الدراسات الشرقية بجامعة “بون” بألمانيا، أعيد طبعه عدة مرات الأمر الذي يعكس أهميته لأنه، فيما يقول محرره “شتيفان فيلد”، أبرز التحول في الدراسات القرآنية في الأكاديميات الغربية من نموذج البحث “أصول وجذور” القرآن في التراثين اليهودي والمسيحي إلى نموذج “النص المُسْتَقبَل”، أي كما تم استقباله في تاريخ المسلمين في شكل “المصحف”.

ومن الحقائق التي لا تُنْكَر أن “النص المُسْتَقْبَل”، أي النص المتضمن في المصحف، هو الذي صاغ وما يزال يصوغ العقائد والقناعات الدينية للمسلمين، بالإضافة إلى أنه النص المركزي في كثير من الثقافات الإسلامية. لكن هذه الحقيقة التي لا تُنْكَر تصح فقط إذا حصرنا تعريفنا للثقافة في الثقافة العالية، أعني المدونة المعترف بها رسميا، واستبعدنا الثقافات غير المدونة. إذا أخذنا في الاعتبار تلك الثقافات (غير العالية) سندرك أن القرآن يمارس فعاليته في الوعي العام بوصفه “خطابا” لا نصا.

ظل القرآن بالنسبة للدارسين منذ لحظة تقنينيه إلى الآن مجرد “نص”. وقد الأوان للاهتمام بالقرآن بوصفه “خطابا” أو بالأحرى “خطابات”. لم يعد كافيا مجرد البحث عن سياق لمقطع أو مجموعة من الآيات حين يكون الهدف مساجلة النصيين أو الأصوليين (أصحاب مفهوم “الحاكمية” مثلا)، أو حينما يكون الهدف التخلص من بعض الممارسات التاريخية التي تبدو غير ملاءمة في السياق الحديث (مسألة “الجزية” مثلا). ولا يكفي بالمثل الاستعانة بالتأويلية المعاصرة من أجل البرهنة على تاريخية، ومن ثم نسبية، كل نمط من أنماط التأويل، بينما يزعم كل زاعم -ضمنيا على الأقل- أن التأويل الذي يقدمه هو وحده التأويل الملائم ومن ثم الأكثر مشروعية. كل هذه المقاربات العليلة تنتج إما تأويلية سجالية أو تأويلية اعتذارية. وبعبارة أخرى: إن التعامل مع القرآن، فقط بوصفه “نصا”، سينتج دائما تأويلية “كليانية” أو تأويلية “سلطوية”، وكلتاهما تزعم إمكانية الوصول إلى الحقيقة المطلقة.

إن أي مقاربة جديدة للقرآن لا تضع في اعتبارها إعادة الاعتبار لطبيعته الأصلية الحية بوصفه “خطابا” – إن في الدراسات الأكاديمية أو في تداوله في الحياة اليومية – لن تستطيع أن تنتج تأويلية “ديمقراطية”. إن السعي إلى تأسيس “تأويلية ديمقراطية” مفتوحة ضدا للتأويلات “السلطوية” و”الكليانية” ينطلق من حقيقة أن تأويل القرآن هو في حقيقته سعي لصياغة “معنى الحياة”. وإذا كنا حقا جادين في سعينا لتحرير الفكر الديني من سلطة القهر والقوة، سياسية كانت أم اجتماعية أم دينية، من أجل إعادة الحق في ضياغة المعنى الديني للمؤمنين، فلا سبيل أمامنا إلا محاولة صياغة تأويلية ديمقراطية.

تنطلق هذه التأويلية الديمقراطية المفتوحة من حقيقة أن الاختلافات الإمبريقية في المعنى الديني جزء من طبيعتنا الإنسانية القائمة على الاختلاف في معنى الحياة عموما، وهو الأمر الذي يجب اعتباره قيمة إيجابية في سياق حياتنا الحديثة. من أجل إعادة وصل “معنى القرآن” لسؤال “معنى الحياة” يتحتم أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن القرآن ليس إلا ثمرة لعمليات من الحوار والسجال والمناظرة والرفض والقبول، ليس فقط مع أو ضد المعايير والثقافات وأنماط السلوك السابقة، ولكن مع معاييره هو ومع تأكيداته وأحكامه.

قد يكون مفاجئا للبعض القول إن القرآن في الفترة الأولي من تاريخ المسلمين –بالتأكيد قبل الوصول لمرحلةالتقنين النهائي للمصحف، وقبل تحول الإسلام إلى مؤسسات- كان ما يزال ينظر إليه بوضفه “الخطاب الحي” بينما كان المصحف بمثابة “النص الصامت”.

القرآن والمصحف: الناطق والصامت:

كان على بن أبي طالب، الخليفة الرابع (656-660) هو من أعلن مفهوم “المصحف الصامت”، الذي لا ينطق وإنما ينطق به الرجال. وسياق هذا الإعلان سياق هام؛ لأنه يمكن أن يلقي بعض الضوء على الحالة الحاضرة في عالمنا الإسلامي، حيث التلاعب السياسي بمعاني القرآن واضح وضوحا لا خفاء فيه. كان السياق هو القتال الدائر في نعركة صفين عام 657 بين الخليفة الذي اختارته الجماعة ممثلة في “أهل الحل والعقد” من الصحابة، وبين “معاوية بن إبي سفيان” والي الشام، الذي لم يعترف بهذا الاختيار.

كان من الواضح أن مسار المعركة يميل لصالح علي ضد معاوية. هنا نصح “عمرو بن العاص” حليفه معاوية أن يأمر جنوده أن يضعوا نسخا من المصحف على أسنة السيوف. لم تكن تلك الإشارة تعني الاستسلام، بل كانت تعني أن “معاوية” يدعو المتقاتلين لحل الخلاف باستشارة “القرآن”. ولآن المقاتلين في المعسكرين كانوا قد أصابهم التعب فقد وضع الجميع سلاحهم. وضغط أنصار “على” عليه لكي يقبل حل الاختلاف بالتحكيم كما اقترح “معاوية”، وأن يختار محكما يمثله من هؤلاء المحايدين الذين لم ينضموا إلى أي من المعسكرين. كان أصحاب “علي” على ثقة أنهم على حق. وقد لعب “القرَّاء” دورا هاما في الضغط على “علي” لقبول مبدأ “التحكيم”.

كانت مهمة الحكمين أن يستطلعوا القرآن –من أول سورة إلى آخر سورة للبحث عن حل. وفي حالة غياب دليل واضح من القرآن يحسم المشكلة على المحكمين أن يستشيروا “السنة المجمع عليها”. ولآنه لم يكن واضحا وضوحا بينا محددا ما هو الموضوع الذي يستشار فيه القرآن والسنة فقد اعترض البعض على مبدأ التحكيم وصاحوا “لا حكم إلا لله”. وكان معنى هذه الصيحة أنه لا يصح إطلاقا تحكيم الرجال؛ لأن ثمة أمر إلهي واضح في القرآن يحل هذه المشكلة، وهي الآية 9 من سورة “الحجرات” رقم 49:

“وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والقسط، إن الله يحب المقسطين”.

من هنا أصر من رفضوا التحكيم على مواصلة القتال ضد معوية، فيس ثمة دليل يغير حقيقة أنهم الفئة الباغية. وفي رده على مبدأ “لا حكم إلا لله” أعلن علي مقولته الشهيرة التي تميز بين المصحف الصامت من جهة، وبين المصحف المنظوق بتأويل الرجال من جهة أخرى.

إن هذا التمييز – والعبارة يستشهد بها كثير من الباحثين المعاصرين للبرهنة على الاحتمالات المتعددة للمعنى وعلى الحذر من التلاعب السياسي بالمعنى- لها دلالات أعمق من تلك التي فهمت على أساسها. إن مجرد النطق بالقرآن، سواء في تأدية الشعائر، أو استشهادا به في سياق الجدل في الحياة اليومية، سواء كان الجدل سياسيا أو اجتماعيا، مجرد النظق هذا ينطوي على معنى، أي ينطوي على تفسير ما. وحين يستشهد المحاور الخصم، أو المساجل، بآية أخرى، فإن هذا الاستشهاد يتضمن تأويلا خاصا للآيات التي استشهد بها الخصم وترسيخا لتأويل مضاد من خلال النطق بأية أو آيات أخرى. يحدث ذلك من خلال إشارات مصاحبة شتى، مثل التنغيم والوقف والتأكيد، هذا علاوة على الإشارات الجسدية التي تصاحب عادة كل خطاب شفاهي.

إن القرآن ظاهرة حية مثله في ذلك مثل “الإوركسترا” المعزوفة، في حين يماثل “المصحف “النوتة الموسيقية” الصامتة. من هنا فإن المنهج التأويلي للقرآن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تلك الظاهرة الحية، وأن يتوقف عن تلخيص القرآن تلخيصا مخلا في النظر إليه فقط بوصفه “نصا”.

إن الحركات الاسلامية-السياسية المعاصرة، سواء كانت معتدلة أم متطرفة، تنطلق من مقدمة لا تقبل النقاش فحواها أن تحديد معايير السلوك الفردي بكل تفصيلاته، وتحديد القوانين التي تحكم حركة المجتمع، هي من حق “الله”. ومثل هذا الزعم بالمصدر المقدس للتشريعات التفصيلية في الـتأويلية السياسية المعاصرة يعتمد على نفس الأساس المعرفي الذي استند إليه الرافضون للتحكيم في العصر الأول. ولكن في حين كان صيحة المعترضين في القرن السابع هي “لا حكم إلا لله”، بمعنى لا يصح تحكيم غير الله –الحكم هنا بمعنى الفصل بين المتنازعين- فإن المعترضين الإسلاميين يصرون على تفسير معنى “الحكم” بأنه “التشريع”، وشتان بين التأويلين.

مثل هذا التلاعب السياسي والإيديولوجي بالمعنى القرآني موجود أيضا في الفترة الكلاسيكية. اعتمادا على أن القرآن مجرد “نص” يصبح التلاعب الدلالي سهلا، ويمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.

التلاعب وتوجيه “النص”:

في أول كتاب لي قمت بعملية فحص للمناهج المختلفة التي طبقها المتكلمون –علماء اللاهوت- في تفسير القرآن من حيث هو “نص”. انطلقت الدراسة من تتبع مسار انبثاق مفهوم “الاستعارة” و”المجاز”، وهو المفهوم الذي ساهم “المعتزلة” في بلورته بدءا من القرن التاسع من خلال محاولاتهم تأويل ما يتناقض مع مفاهيم “التوحيد” من أيات تشبه الله بالإنسان من جهة، ومن جهة أخرى، وتأويل ما يتناقض مع مفهوم “العدل”، خاصة تلك الأيات التي يوهم ظاهر معناها بالجَبْر، أو يوهم بنسبة فعل القبيح لله. في آيات القرآن

قام المعتزلة بتوظيف مفهوم “المجاز”، بوصفه أداة لغوية ناجزة، لتأويل تلك الآيات التي اعتبروها “متشابهات”. وكان هذا المنهج بمثابة توظيف آلية لغوية نافذة لتأويل القرآن طبقا لمعيارهم الفلسفي لماهية “المتعالي”: فحيث اتفقت الآيات مع معيارهم اعتبرها “محكمات” تؤخذ على ظاهرها من دون تأويل. أما حين تخالف الآيات معيارهم الفلسفي، فإنها توضع في خانة “المتشابهات” التي تحتاج للتأويل بتوظيف مفهوم “المجاز”.

كانت النتيجة الأساسية التي وصلت إليها هذه الدراسة، بعد مقارنة منهج المعتزلة بمنهج خصومهم، أن “القرآن” أصبح أرضا للمعارك الفكرية والسياسية بين المتنازعين. تمركزت هذه المعركة حول حول منطوق الآية رقد 7 في سورة آل عمران، رقم 3، الأمر الذي جعلها آية محورية في النقاش. اتفق المعتزلة وخصومهم على أن في القرآن أيات محكمات وأخر متشابهات –حسب نص الآية- كما اتفقوا على مبدأ أن “المحكمات” هن “أم الكتاب”، وبالتالي تكون هي المرجع في فهم المتشابهات. هذا ما اتفقوا عليه، وهو اتفاق يصل إلى حد “الإجماع” حتى الآن، لكن الخلاف لم يتوقف، حتى الآن أيضا، حول التحديد والتصنيف: أعني أي الآيات محكمة، وأيها متشابه؟ هنا منشأ الاختلاف، ومن ثم منشأ النزاع. ومعنى ذلك أن النزاع حول “المعنى” قد تطور إلى نزاع حول “المبنى” أيضا. ما اعتبره المعتزلة مثلا محكما صار متشابها عند خصومهم، والعكس صحيح. صار النزاع حول “المعنى” استنادا إلى تصور ما للمبني هو أول مبدأ “تأويلي” يتم إقراره في تاريخ التفسير.

كان خصوم المعتزلة هم من أطلقوا على أنفسهم اسم “أهل السنة” الذين تمسكوا بالمعاني الحرفية للقرآن، لدرجة أنهم أثبتوا الوجود العيني للصفات الإلهية، ولكل صور العذاب والجحيم، كما أكدوا إمكانية رؤية الله بالعين. ولقد عارض المعتزلة هذه التصورات المبنية على الفهم الحرفي لآيات القرآن الذي اعتبروه واجبا دينيا. رأى المعتزلة أن مثل هذا الفهم الحرفي يعوق الإنسان عن تحقيق الهدف من وجوده. لقد آمن المعتزلة أن الله فرض على الإنسان أن يسعى للمعرفة باستخدام العقل. وسوف أعود فيما بعد لمناقشة ثنائية “المحكم والمتشابه”، وهي الثنائية التي تمحورت حولها خلافاتهم، في سياق بيان الطابع “الحواري” و”الجدلي” في القرآن في تعامله مع أهل الكتاب، خاصة في جدله مع النصارى.

إن التعامل مع القرآن من منظور كونه “نصا” هو الذي مكن علماء الكلام من ترسيخ المبدأ التأويلي الأول استنادا إلى الآية 7 من سورة أل عمران.

أما بالنسبة للفقهاء وعماء الأصول بصفة خاصة، فقد أسسوا مبدأهم التأويلي على أساس التمييز في الخطاب الإلهي بين “المتقدم” و”المتأخر” في ترتيب النزول. هذا التمييز مكَّنهم من إزالة التناقضات في الأحكام القرآنية بالزعم أن الحكم “المتأخر” من شأنه أن ينسخ الحكم “المتقدم”؛ وذلك على أساس أن “نصا” إلهيا لا يمكن أن يقع به أي نوع من التناقض. كانت مقولة “الناسخ والمنسوخ” تمثل حلا تأويليا يثبت الأحكام النهائية، وينفي في نفس الوقت وقوع التناقض. ومن السهل على الباحث أن يرى التشابه بين تأويل المتكلمين وبين تأويل الفقهاء، وإن مجال التطبيق عندهما مختلفا. الهدف عند كليهما رفع التناقض عن “النص الإلهي”، وإن كانت النتائج حققت اختلافا وتناقضا أشد كما أشرنا عند المتكلمين. وعند الفقهاء نجد الخلاف حاضرا في تحديد ما إذا كان حكم ما ناسخا أو منسوخا. لم يكن من الممكن للمتكلمين أو للفقهاء أن يدركوا أن ما يبدو لهم تناقضا يحتاج لمنهج تأويلي لرفعة ليس إلا مواقف وترتيبات لا يمكن فهمها إلا بالعودة لسياقها “الخطابي”، أي سياق التحاور والتساجل والجدال والاختيار والرفض والقبول .. الخ. وهذا السياق الخطابي ليس هو السياق النصي، بل هو سياق أوسع يتطلب تحليل أدوات الرفض والتأكيد والإزاحة والتركيب والتفكيك الضمنية في منطوق الخطاب القرآني، أي باختصار يتطلب منا الاهتمام بالطبيعة الخطابية للقرآن بدلا من تركيز الاهتمام بالكامل على الطبيعة “النصية” التي ساهمت في إغلاق الاحتمالات، وتثبيت احتمالات موجهة أساسا بإيديولوجيا المؤول، السياسية أو الثقافية أو العقيدية أو المذهبية.

ورغم أن عمل الفقهاء يعكس وعيا محدودا بطبيعة القرآن من حيث هو “خطاب”؛ فإن مشكلة التناقض في أحكام ظلت في وعيهم غائبة عن أن تكون جزءا من بنية الخطاب. لقد مثل لهم ذلك التناقض مشكلة لا بد من سبيل لحلها. لم يكن في وسعهم أن يسلموا بأن ظاهرة اختلاف الأحكام وتعددها لا تمثل تناقضا بقدر ما تمثل افقا مفتوحا أمام الجماعة –او المجتمع- للاختيار الأنسب للظروف والسياق المتغيريين. من هنا كان سعيهم لإزالة ما توهموه تناقضا مبنيا على محاولة لتثبيت الأحكام من خلال مبدأ “قانوني” فحواه أن الحكم المتأخر ينسخ الحكم المتقدم، وطبقوا هذا المبدأ القانوني على القرآن الذي لا يمكن اعتباره “كتاب قانون”. لكن علينا الاعتراف بأنهم كانوا يدركون أيضا مبدأ “التدرج في الوحي” الذي فهموه في سياق “التدرج التشريعي”. هكذا يمكن القول إن التعامل مع القرآن بوصفه “نصا” قد تطور لفهمه باعتباره “كتابا” بالمعنى القانوني.

بناء على مبدأ “التدرج التشريعي” في نص قانوني تمت صياغة مقولة “الناسخ والمنسوخ”، التي على أساسها ينقسم القرآن إلى أقسام أربعة:

- ما نسخ لفظا وحكما، أي ما كان “قرآنا” ينتمي إلى كلام الله ثم تم حذفه كليا من مجال كلام الله، أي من أن يعتبر “قرآنا”.

- ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا معناه أن هناك مقاطع تنتمي لكلام الله ولكنها معطلة التأثير، ومثال ذلك الآيات التي وردت في الخمر قبل النص التحريمي.

- ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو عكس الصنف السابق، حيث توجد أحكام إلهية لا تنتمي لكلام الله مثال حكم رجم الزاني والزانية المحصنين “والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله)

- ومن الطبيعي أن يكون الصنف الرابع هو الثابت حكما ونصا، وهو أغلب القرآن لا كله.

ولأن ترتيب سور القرآن من حيث النزول ما زال أمر خلافيا بعيدا عن أي يقين علمي؛ فإن الاتفاق على ترتيب الآيات والمقاطع أشد عسرا، وأبعد عن أي يقين معرفي.

ولقد بالغ الفقهاء المتأخرون في تطبيق مقولة “الناسخ والمنسوخ” حتى قيل أن آية “السيف” –الأية 5 من سورة “التوبة” رقم 9- قد نسخت كل آيات الصبر والتسامح التي يبلغ عددها أكثر من مائة آية. وهكذا نلاحظ أن مشكلة “التعدد” و”الاختلاف” في المواقف والأحكام قد تم حلها بطريقة عشوائية أدت إلى مثل هذا الزعم الخطير. هذه المشكلة في تقديري تمتد جذورها عميقا في حقيقة أن القرآن تم استقباله واستيعابه –أولا- بوصفه يمثل “كلمات الله الحرفية” المقدسة مثله بلا زيادة ولا نقصان، والتي لا يمكن من ثم مقاربتها بمنهج دنيوي لغوي أو تاريخي. أن القرآن منذ جمعه وترتيبه في “مصحف” تم التعامل معه –ثانيا- بوصفه “نصا”. وإذا كان النص البشري يخضع لسيطرة مؤلفه ويعكس قدراته؛ فإن النص الإلهي، ومؤلفه الله سبحانه وتعالى- لا بد أن يقع في أرقى مستويات البناء، التي لا يمكن أن تستوعب “تناقضا” ما. إن أي تناقض أو اختلاف في “الكتاب اإلهي” لا بد أن يكون ظاهريا، ويتحتم على المؤمن العالم أن يكشف الاستواء العميق. ألم يقارن علماء الإعجاز –الباقلاني بصفة خاصة- بين متانة القرآن وضعف المعلقات، بطريقة تكشف عن إشكالية حقيقية أكثر ما تعكس يقينا إيمانيا؟

وفي التأويلات الحديثة والمعاصرة من الصعب أن نجد خرقا للمجال التأويلي الكلاسيكي القائم على نظرية “النص”. والمنهج الأدبي الذي طبقه بعض الدارسين – ومنهم كاتب هذه الدراسة- لا يخرج هو الآخر عن ذلك السياق. ورغم توظيف المنهج الأدبي لإجراءات تأويلية متقدمه فإنه لم يفارق المنج التبسيطي في التعامل مع القرآن بوصفه مجرد “نص”

والسؤال الآن هو: هل يمكن لأي نظرية في التأويل أن تستمر في تجاهل حقيقة أن القرآن ليس فقط مجرد “نص”؟ إن تاريخ التفسير يؤكد أن القرآن تم التعامل معه حتى الآن بوصفه “نصا” لا يحتاج إلا للتحليل البنيو-فيلولوجي للكشف عن معناه. هذا واضح في منهج كل من المتكلمين والفقهاء؛ حيث انبنى منهج المتكلمين على تركيبية “المحكم والمتشابه، وانبنى منهج الفقهاء على تركيبية “الناسخ والمنسوخ”، وهما النسقان التركيبيان السائدان حتى الآن في التعامل مع القرآن. وهما نسقان أديا في معظم الأحوال لتحويل القرآن إلى ساحة نزاع إيديولوجي ومذهبي، نزاع ينتهي إلى التلاعب بالمعنى لغايات براجماتية تبريرية، وإن كانت لا تخلو من النوايا الحسنة. إن التعامل مع القرآن بوصفه مجرد “نص” هو مصدر النزاع. وقد يقدم لنا منهج التعامل مع القرآن بوصفه “خطابا” مجالا مختلفا قد يساعدنا في تطوير منهجية إنسانوية.

سأحاول فيما يلي إبراز بعض الخصائص “الخطابية” في القرآن؛ لأن دراسة مستفيضة تحتاج إلى مجلد ضخم، أتمنى أن تكون الأمثلة التالية بمثابة مخطط لهذا الكتاب.

تعدد الأصوات لا الصوت الواحد: من يتكلم ومن ينصت ويستمع؟

بسبب سيطرة مفهوم القرآن بوصفه “نصا” على مجمل الدراسات في الشرق والغرب، من الصعب تقديم نسق بنيوي دقيق للخطاب القرآني. وقد حاولت “الموسوعة الإسلامية” في الطبعة الثانية أن تقدم تصنيفا للشكل أو الأشكال الأدبية في القرآن، فقدمت تصنيفا يمزج بين “الشكل” و”المضمون”، بل ويخلط بينهما. هكذا صنفت الأشكال إلى:

- آيات القسم وما يتعلق بالقسم.

- الآيات التي تشير إلى الآيات.

- القصص

- الأحكام

- الأشكال الدعائية التعبدية

أما “محمد أركون”، ورغم تأكيده على طبيعة القرآن بوصفه “خطابا”، فإنه يتبنى تصنيف بول ريكور –الفيلسوف الفرنسي- للأشكال الأدبية في العهد القديم، المبنية على أساس تبني التعريف “النصي”. في هذا التصنيف الذي يتبناه أركون يتكون الخكاب القرآني من:

- الخطاب النبوي، أو التنبوءي.

- الخطاب التشريعي

- الخطاب القصصي

- الخطاب التقديسي

- الخطاب التعبدي (أو الغنائي الشعري)

ومع ذلك –أي رغم التعدد المشار إليه في بنية الخطابات- فإن أركون يؤكد وجود بنية نحويه واحدة ومجال وحيد للتواصل النحوي في القرأن هي البنية: أنا (المتكلم)- أنت (الرسول) وأنتم “جماعة المؤمنين” وأحيانا غير المؤمنين من مشركي مكة وأهل الكتاب. ومعنى ذلك أن ثمة بنية نحوية مهيمنة هي أنا المتكلم وأنت المخاطب أو أنتم المخاطبين. والحقيقة أن هذه البنية يمكن أن تكون البنية الأكثر حضورا في صنف من الخطاب، لكنها ليست البنية الوحيدة في كل الخطابات. ويمكن القول إن القرآن لا يمثل خطابا “أحادي” الصوت، بل هو خطاب “تعدد الأصوات” بامتياز، بمعنى أن ضمير المتكلم لا يشير دائما إلى “المقدس”، ولست أقصد هنا المتكلم في الخطاب السردي القصصي، الذي يكون خطابا حكائيا، بل أقصد المتكلم بالقرآن، خارح السياق السردي الحكائي.

ومن جهة أخرى فإن صوت “المقدس” لا يعبر عنه دائما بضمير المتكلم “أنا”، بل كثيرا ما يمثله الضمير الغائب “هو”، وهو دائما “أنت” في الخطاب التعبدي الدُعائي كن سنرى. إن صوت المقدس في سورة “الإخلاص”، رقم 112، وهي من أوائل السور المكية، غائب وراء فعل الأمر “قل”. وهذا الغياب يخلق احتمالات بأن القائل ليس هو بالضبط الصوت الإلهي، بقدر ما هو صوت الممثل للمقدس. المخاطب هو “محمد”، والقائل يطلب من “محمد” أن يقول” عن “المقدس” الله بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

إذا أخذنا مثالا آخر من سورة العلق، رقم 96، الآيات من 1-5، وهي أول آيات القرآن نزولا، فإننا سنجد أن المخاطب هو محمد، بينما صوت المتكلم هو صوت الملك الذي ظهر له في غار حراء، ليقدم لمحمد مواصفات “الرب”. ضمير الغائب هو الممثل لهذا الرب.

مرة ثالثة سنجد في سورة الفاتحة، السورة رقم 1، أن المتكلم هو الإنسان، بينما يشار إلى الله بضمير الغائب في الآيات الثلاث الأولى، وبضمير المخاطب في باقي أيات السورة، التي تعد نموذجا للشكل الأدبي المصنف باسم “الابتهالات” أو “الأدعية”.

من الواضح في هذا النموذج أن صوت الإنسان هو المتكلم في القرآن، الذي هو “كلام الله”؛ بمعنى أن كلام الله يتوحد بصوت الإنسان، أو أن صوت الإنسان يمثل كلام الله، وأقصد بعملية “التمثيل” هنا نقل كلام الله من “عالم الغيب” إلى عالم “الشهادة”. ومما هو جدير بالتنويه في هذا السياق أن حديثا “قدسيا” يكشف عن علاقة “التمثيل” تلك بشكل باهر، حين يؤكد وجود عملية “تواصل” بين البشري والإلهي في ترتيل هذه السورة، التي يرتلها المسلم 17 مرة كل يوم على الأقل في الصلوات الخمس المفروضة. ويتزايد العدد، أي تتزايد مرات التواصل كلما زادت صلوات النوافل. ومعنى ذلك أن “القرآن”، خاصة في صنف “الابتهالات” و”الأدعية” يمثل مجالا حيويا خصبا لعملية تواصل متكررة بين الإنساني والإلهي، عملية يتبادل فيها الصوتان مكانهما، ويحل أحدهما محل الآخر.

في هذا الحديث القدسي يقول الله –على لسان محمد- قسمت الصلاة –يعني قراءة الفاتحة في الصلاة- بيني وبين عبدي نصفين. وتتمثل هذه القسمة في عملية حوارية علىالنحو التالي:

إذا قال العبد “الحمد لله رب العالمين”، قال الرب “حمدني عبدي”.

وإذا قال العبد “الرحمن الرحيم” قال الرب “أثنى على عبدي”

وإذا قال العبد “مالك يوم الدين” قال الرب “مجدني عبدي”

وإذا قال العبد “اهدنا الصراط المستقيم، صراط اللذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين” قال الرب “هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل”.

إن تأملا لعملية التواصل تلك يعني أن ترتيل سورة الفاتحة في الصلاة يتطلب التمهل في التلاوة إنصاتا لاستجابة الرب. إن كلام الله هنا –القرآن- هو كلام الإنسان مخاطبا الله، الذي يصبح مخاطََبا يستجيب في دائرة حوارية جديرة بإعطائها مكانتها في تحديد طبيعة القرآن بوصفه خطابا.

الحوار-السجال:

أ. مع المشركين:

لكي نكشف أكثر الطبيعة الحوارية للخطاب القرآني يكفي أن نستدعي نمط الخطاب المتكرر بشكل لافت “فإن قالوا … فقل”. أحيانا يشير الضمير في “قالوا” إلى “الكفار” حين يتحدون محمدا، أو حين يتفوهون بعبارات مسيئة لربه. والطبيعة الحوارية حاضرة بشكل واضح في السور المكية المبكرة، حين يُِِوَجَّه محمدا إلى الكف عن “مفاوضة” مشركي مكة، والتمايز والانفصال عنهم.

قل يا أيها الكافرون

لا أعبد ما تعبدون

ولا أنتم عابدون ما أعبد

ولا أنا عابد ما عبدتم

لكم دينكم ولي دين

ومن الواضح أن هذا التمايز والتفاصل، بهذه الصيغة القطعية المتمثلة في التأكيد بالتكرار واستبدال الضمائر “ولا أنتم … ولا أنا” يعني فشل حالة تفاوض سابقة أصر فيها مشركو مكة على الاعتراف التام من جانب محمد بآلهتهم. بعبارة أخرى، يعكس الخطاب في بنية السورة وجود حالة “حوار” آن لها أن تتوقف بسبب العجز عن “التفاوض”.

حين يتوقف الحوار فإنه يفتح باب السجال، أي تبادل الاتهامات. هكذا بدأ مشركو مكة حربا لفظية ضد محمد وضد نبوته متهمين إياه بالافتراء، افتراء كلام زعم أنه من عند الله، مع أنه إما من أساطير الأولين –بمعنى قصص العهود البائدة- أو من إملاء بعض العجم. كل هذه السجالات يوردها القرآن ويرد عليها أحيانا في صيغة “فإن قالوا … فقل”، وتلك واحدة من أهم خصائص “الخطاب”، أعني الانغماس في حوار أو سجال مع خطاب آخر، خطاب نقيض.

حاول مشركو مكة قدر جهدهم أن يفسروا تأثير الأسلوب القرآني في نفوسهم بوسائل شتى. إحدى هذه الوسائل مقارنة أسلوب القرآن بأساليب الخطاب المعروفة في “سجع الكهان” أو في “الشعر”، فقالوا إن محمدا “كاهن” وقالوا “بل هو شاعر”. وكان طبيعيا أن يرفض القرآن عن محمد صفتي “الكاهن” (52: 29) و”الشاعر” (36: 69)، وأن ينفي عن نفسه بالمثل صفة “الشعر” أو “الكهانة”. “بل هو قرآن” هكذا يموضع الخطاب نفسه في صيغة حاسمة.

وفي سياق الزعم أن القرآن ليس إلا أساطير الأولين وأنهم قادرون على الإتيان بمثله، بل وبأفضل منه، كان هذا تحديا –تطورا في مستوى السجال- استدعى من القرآن تحديا مضادا بأن يأتوا بعشر سور مفتريات –مثله- إن كانوا صادقين (11: 13). وحين عجز المشركون عن الاستجابة للتحدي، بالغ القرآن في تحديه بأن خفف التحدي إلى “سورة واحدة” (10: 38) بدلا من عشر سور، وهذا يمثل استخفافا بهم وتهوينا من شأن قدرتهم على التحدي، وهكذا يضع الخطاب القرآني نفسه في منزلة المهيمن. وفي خطوة حاسمة يعلن الخطاب القرآني أنهم أعجز من أن يأتوا بآية واحدة –مجرد آية لا سورة أو عشر سور- ولو استعانوا بمن شاءوا، ولو “كان بعضهم لبعض ظهيرا” (2: 23-24)

إذا حاولنا ترتيب تطور الخطاب القرآني في عملية المساجلة تلك، سنجد أننا تبدأ بالسورة 52 سورة “الطور”، ثم بالسورة 36 سورة “يس”، ثم السورة 11 سورة “هود”، ثم السورة 10، سورة “يونس”، وكلها تنتمي للقرآن المكي، ويصل الخطاب ذروته الحاسمة ويعلن انتصاره النهائي في هذا السجال في السورة 2، سورة “البقرة” وهي من أوائل السور المدنية. هذا الترتيب القائم على أساس التعامل مع القرآن من منظور كونه “خطابا” يمكن أن يساعدنا في عملية “ترتيب النزول” عن طريق جمع أجزاء الخطاب التي تم تفريقها في عملية الجمع الحالي. ومن الضروري الإشارة أن جمع شذرات الخطاب المبعثرة في السور ليس هو بالضبط منهج “التفسير الموضوعي”؛ فالخطاب لا يتحدد دائما بموضوعه، بل يتحدد أساسا ببنيته الحوارية، أو السجالية، أو الهجومية … الخ.

لقد مهد هذا السجال حول القرآن بين المشركين ومحمد المجال لتطوير نظرية “الإعجاز” البلاغي والأسلوبي للقرآن، وهو الإعجاز الذي تم تأسيسه على أساس المقارنة بين “القرآن” من جهة، وبين “سجع الكهان” و”الشعر” من جهة أخري؛ أي تم تأسيسة على أرضية السجال التي بينناها.

ب. مع المؤمنين:

هذا شكل آخر، أو بالأحرى نمط آخر، من أنماط الحوار-السجال، هو الحوار-السجال مع المؤمنين. يتمثل الحوار أولا في صيغة السؤال “يسألونك”، حيث تعددت مجالات الأسئلة: عن الخمر والميسر (2: 219)، عن اليتامي (2: 222) وعن الطعام (5: 4) عن الصدقات (2: 215، 219) عن القتال في الشهر الحرام (2: 217) وعن الأنفال” (8: 1) … الخ. في الاستجابة لهذه الأسئلة يقدم الخطاب القرآن إجابة، وأحيانا إجابات، وهي أجابات على أساسها تمت صياغة الأوضاع الفقهية القانونية للمسلمين، سواء على مستوى السلوك الفردي، أو على مستوى تنظيم الحياة الاجتماعية.

والسؤال الآن هو عن حالة وجود إجابات مختلفة بخصوص مسألة بعينه، هل تنجاهل هذه الإجابات لحساب إحداهن على أساس تطبيق مقولة “الناسخ والمنسوخ”، كما فعل الفقهاء وأشرنا من قبل؟ أم أن علينا أن نعتبر الإجابات إمكانيات مفتوحة للاختيار بحسب اختلاف الزمان واختلاف السياق الثقافي والاجتماعي. لنأخذ مثالا على ذلك مسألة بعينها كثيرا تتم إثارتها دائما في سياق الحديث عن المساواة وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة في الإسلام … الخ، وأعني بها مسألة “الزواج المختلط” زواج المسلم من الكتابية، ولنحاول تحليل الإجابات الواردة فيها من منظور “الخطاب” لا من منظور “النص”. وسنلاحظ من بعد أن السياق كان سياق الإجابة عن سؤال “ماذا أحل” من الطعام (5: 4)، ثم استطرد الخطاب القرآني إلى مسألة زواج المسلم من الكتابية، في سياق إعلان “اليوم أحل لكم الطيبات” في الآية التالية.

في الآية 5 من سورة المائدة، رقم 5، يفهم أن المسلم يحل له الزواج من الكتابية، بينما يبدو أن هذا الحكم قد تم نسخه بالآية 221 من سورة البقرة، رقم 2، حيث يحذر القرآن من نكاح المشركات –وقد اعتبر أهل الكتاب في عداد المشركين في سياقات قرآنية كثيرة- إلا أن يؤمنَّ، بل ويعتبر أن الأمة المسلمة أفضل من المشركة.

يخبرنا ابن رشد في “بداية المجتهد ونهاية المقتصد” (الجزء الثاني: باب النكاح) عن وجود موقفين في الفقه: الموقف الأول هو موقف الفقهاء الذين يرون أن آية البقرة تمثل “العام”، الذي تم تخصيصه بآية المائدة. معنى ذلك أن زواج المسلم من “الكتابية” يمثل استثناء الكتابيات من صنف “المشركات”، والحكم من ثم قائم. الموقف الثاني هو موقف الذين يعتبرون أن حكم آية البقرة نسخ حكم آية المائدة، ومن ثم لا يجوز زواج المسلم من الكتابية.

التعامل مع القرآن بوصفه خطابا ينقلنا إلى أفق أرحب من أفق “النص” الذي من خلاله صاغ الفقهاء مواقفهم، يستوي في ذلك من اعتمد على مقولة “الخصوص والعموم” من أجل إباحة الزواج من الكتابية، أو من اعتمد مقولة “النسخ” من أجل “التحريم”. إن محاولة الفقهاء للوصول إلى حكم واحد أمر مفهوم كما شرحنا من قبل؛ من حيث إنهم تعاملوا مع القرآن بوصفه نصا “قانونيا” لا يقبل تعدد الأحكام. من منظور تحليل الخطاب يمكن القول أن الخطاب في سورة البقرة –وهي الأقدم تنزيلا، الأمر الذي ينفي أنا ناسخة- خطاب مستقل عن خطاب سورة المائدة. يمكن تصنيف خطاب آية البقرة في أنه ينتمي إلى خطاب التباعد والانفصال عن المشركين، وهو الخطاب الذي أسسته سورة “الكافرون” كما أشرنا من قبل. بينما يمكن تصنيف آية سورة المائدة في سياق خطاب الحوار-التعايش مع أهل الكتاب في المدينة. ولنعد لتأكيد ملاحظتنا السابقة أن السياق في سورة المائدة هو سياق “يسألونك ماذا أحل لهم” ويكون الجواب “قل: أحل لكم الطيبات وما علَّمتم من الجوارح” الخ الآية. ويتواصل الجواب في الآية الخامسة بإعلان شديد الدلالة “اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم”، ثم ينتقل الخطاب إلى طيبات التعايش الاجتماعي كما يتمثل في السماح بالزواج من المحصنات من أهل الكتاب. الخطاب إذن عن “الطيبات” التي أحلت للمسلمين، وهي إجابة عن سؤال نشأ في بيئة جديدة اختلط فيها المسلمون باليهود في المدينة. وهذه الحقيبة من “الطيبات” تتضمن أهم معالم الحياة المشتركة: المشاركة في الطعام والتزاوج.

والسؤال الآن هو: أي القواعد يمكن أن تسود، قاعدة التعايش –التزاوج والمشاركة في الطعام- أم قاعدة التباعد والانفصال والتدابر؟ والسؤال الثاني الذي يترتب على الإجابة بالإيجاب على السؤال الأول –أعني اختيار التعايش والمشاركة الاجتماعية الكاملة- هل يظل التعايش قائما على مبدأ عدم التساوي، أي على جواز زواج الذكر المسلم من الأنثى الكتابية دون جواز زواج الأنثي المسلمة من الذكر الكتابي؟ وهل تتحقق المعايشة الاجتماعية الكاملة في ظل عدم التساوي هذا بين الذكر والأنثي في حقوق الزواج؟

لا يتم التعامل بكفاءة مع السؤال الذي يثار كثيرا في سياق موضوع حقوق الإنسان والمساواة وحقوق المرأة … الخ إلا بالعودة دائما لمنهج تحليل الخطاب. من هذا المنظور لابد من الاعتراف أن الخطاب القرآني موجه بشكل أساسي إلى “الذكور”، خاصة في شئون الزواج والطلاق والتجارة، أي في كل شئون الحياة الاجتماعية. وهذا أمر طبيعي؛ إذ عصر النزول وبيئته تنتمي إلى مجال ثقافي ذكوري. لكن هذه الخصيصة الخطابية قد اسثمرت تاريخيا لصياغة حقوق للذكور تتجاوز ربما حدود القصد الخطابي ذاته. ومما يجب التنويه به في هذا الصدد أن الخطاب القرآني في المجال الديني غير الاجتماعي، أي مجال العمل التعبدي وما يترتب عليه من الثواب الديني الأخروي، يخاطب الذكور والإناث على قدم المساواة، ويؤكد مبدأ المساواة تأكيدا مطلقا.

يظل الأمر في النهاية مرهونا بقدرة العقل الإسلامي على تحديد الأصل والفرع في الخطاب القرآني: أعني إذا اعتبرنا أن المساواة في التعبد وفي الثواب الأخروي هي الأصل، فيتعين علينا أن نمد حكم الأصل على الفرع؛ فنحاول من خلال منهج إبداعي تحقيق المساوة في مجال العلاقات الاجتماعية. أما إذا عكسنا المسألة؛ فاعتبرنا مجال النشاط الاجتماعي هو الأصل في الخطاب القرآني، فإن المساواة تصبح فرعا. هذا التصور هو التصور الذي ساد أفق الفقه الإسلامي، وما يزال مسيطرا حتى الآن، رغم كل اليافطات الدينية التي تجعل من الآخرة أصلا ومن الدنيا فرعا.

بالعودة إلى السؤال المثار حول “المساواة” في الزواج المختلط –أي بين المسلمين وأهل الكتاب- يمكن القول من منظور النظر للقرآن بوصفه خطابا أن ذلك ممكن.

إن التعليل الذي يقدمه فقهاء العصر الحديث للإبقاء على حق الذكر وإنكار حق الأنثى في الزواج من غير المسلم يمكن مناقشته، ولا أقول دحضه؛ ذلك أنع ينطلق من حقيقة إن سيادة الذكر على الأنثى –أو الزوج على الزوجة- في الحياة الزوجية أمر ثابت لأنه من طبيعة الأشياء التي لا تتغير. من هنا يقولون إن زواج المسلم من الكتابية لا يمثل تهديدا لحريتها الدينية؛ بما أن المسلم يعترف بالأديان السابقة، خاصة المسيحية واليهودية. وفي حالة السماح بزواج المسلمة من الكتابي فإن حريتها الدينية تتعرض للخطر؛ بسبب أن الزوج –المسيحي أو اليهودي- لا يعترف يالإسلام. في مثل هذا التعليل ليس ثمة اعتبار لحق المرأة المسلمة في اتخاذ القرار، خاصة إذا كانت على ثقة أن زوجها –غير المسلم- سيحترم حريتها الدينية.

التعليل الآخر يرتبط بالنسل، الذي يتصور الفقهاء أن الأبناء يتبعون دين الأب بطريقة آلية. ليس ثمة إدراك لدور الأم في التربية والتنشئة، ولا إدراك لأن العصر الحديث وما أتى به من ثورات في كل المجالات قد غير مسألة “من شابه أباه فما ظلم” إلى حد بعيد.

إن المسألة الأصلية هنا في الزواج المختلط دينيا هي مسألة حرية الفرد –ذكرا كان أم أنثى- في الاختيار، وفي اختيار دينه بشكل أساسي. وليس هنا مجال الدخول في هذه القضية الشائكة. ويكفي أن نقرر أن القرآن لا يتضمن أي عقاب أخروي –حد- للمرتد، أي الذي يغير دينه بعد اعتناق الإسلام. إن آية “لا أكراه في الدين”، التي يستشهد بها الجميع لتأكيد مسألة حرية العقيدة، تظل حاضرة في سياق دفاعي أو اعتذاري للرد على من يهاجمون الإسلام والمسلمين، لكنها تختفي من النقاش حين يكون أمر “الحرية الدينية” في المجتمعات المسلمة على المحك. ودون حل مشكلة حرية الفرد، ستظل مشكلة الزواج عالقة بمفاهيم المجتمع الذكوري، الذي مآله إلى اضمحلال.

الحوار التفاوضي:

لقد بينا من قبل أن عملية قفل باب الحوار مع المشركين –عبدة الأوثان- قد أفضت إلى أن يصبح الخطاب القرآني إقصائي استبعادي. ولم يبق إلى السجال والجدل والرفض. أما الحوار مع المؤمنين فقد نمط الخطاب فيه يختلف باختلاف مدى نجاحهم أو أخفاقهم في تدبير شئون حياتهم: يمدحهم الخطاب حين ينجحوا ويلومهم حين يخفقوا. نفس هذا الموقف نجد مثيلا له في الحوار مع النبي: يمدح في النجاح ويلام، بل يُقَرَّع تقريعا شديدا في حالات أخرى. حين كان النبي مشغولا مع أغنياء قريش ووجهائها، من أجل أن يكسب تأييدهم بالانضمام إلى جماعة المؤمنين، لم يُلق بالا إلى رجل أعمى –تعرفه المرويات بأنه “ابن أم مكتوم”- جاء يسأله النصيحة. والقرآن يُقَرِّع النبي تقريعا شديدا على هذا التجاهل. نلاحظ أن الخطاب يتجلى تعبيريا باستخدام صيغة الغائب، أي لا يخاطب محمدا مباشرة:

عبس وتولى

أن جاءه الأعمى

وفي ذلك –الخطاب بضمير الغائب- ما فيه من استبعاد في موازاة التجاهل الذي عانى منه الرجل الأعمى. ثم ينتقل الخطاب إلى صيغة الخطاب المباشر، بالاستفهام الاستنكارى:

وما يدريك لعله يزَّكَّى

أو يذَّكَّر فتنفعه الذكرى

ثم يتحول الاستفهام الاستنكاري إلى استنكار مباشر بالمقارنة بين حال من جاء طالبا المعرفة، وحال من لا يأبه بها:

أما من استغنى

فأنت له تصدى

وما عليك ألا يزكى

وأما من جاءك يسعى

وهو يخشى

فأنت عنه تلهى (سورة عبس، رقم 80، الآيات من 1-10)

أ. الحوار مع النصارى، من التفاوض إلى الجدال:

إن الحوار مع أهل الكتاب –النصارى واليهود- هو الحوار التفاوضي بامتياز. ومن المعروف أن النبي حين ظهر له الملك أول مرة، وأصابه ما أصابه من اضطراب وشكوك، حتى ظن بنفسه الجنون، لم يجد من يستفتيه في شأن هذا الوارد إلا “ورقة بن نوفل”، ابن عم “خديجه” زوجته، وهو كاهن نصراني، كان يقرأ الكتاب بالعربية والعبرية فيما يرويه البخاري. هذا يعني أن “النصرانية” ممثلة في كاهنها في مكة، كانت بالنسبة لمحمد تمثل مرجعية دينية معتبرة. يؤكد ذلك أنه نصح أصحابه حين اشتد اضطهاد قريش أن يذهب من يريد إلى “الحبشة” حيث يحكمها “ملك لا يظلم أحد عنده” بحسب القول المنسوب إلى محمد.

وتذهب الروايات إلى أن مكة أرسلت مبعوثا ليؤلب قلب النجاشي ضد طالبي اللجوء هؤلاء بزعم أنهم خارجون على القانون القبلي وأنهم متمردون لا يجوز حمايتهم. ومن أجل أن يوغر صدر النجاشي ضدهم زعم مبعوث قريش أن هؤلاء المتمردين قد اخترعوا دينا يحقر المسيح. وحين سأل النجاشي المسلمين عن هذه الاتهامات قام أحدهم بقراءة سورة “مريم” –السورة 19- من صحيفة كانت معهم. وكان النجاشي يستمع –فيما تذهب مرويات السيرة- ودموعه تبلل لحيته. وعاد مبعوث قريش خائبا، وتمتع المسلمون بحماية النجاشي حتى سمعوا بهجرة باقي المسلمين مع النبي إلى “يثرب”.

ومن المعروف أن “ابن مريم” هو الوصف السائد في القرآن، وفي هذه السورة خاصة، عن المسيح، وذلك من أجل تأكيد حقيقته البشرية. ومع ذلك فالقرآن أيضا يتحدث عن المسيح بوصفه “كلمة الله” و”روح منه ألقاها إلى مريم”. وبالإضافة إلى ذلك فالقرآن ينسب إلى عيسى البشارة برسول يأتي من بعده اسمه “أحمد” (سورة الصف، رقم 61، الآية6)

إن قراءة مقارنة بين سورة “مريم” وإنجيل متَّى تكشف قدرا كبيرا من التشابه في المضمون حول ولادة المسيح من خلال بشارة الروح القدس … الخ. وهذه هي الأرضية المشتركة الواسعة بين الإسلام والنصرانية. لكن مالا يمكن التفاوض فيه بالنسبة للقرآن هو الطبيعة البشرية الكاملة للمسيح، وهو الأمر الذي يقيم جدارا عازلا يجعل من التعايش –المتمثل في التشارك في الطعام والزواج- أمرا مستحيلا في السياق المعاصر.

وإذا كان من اللازم أن نتتبع الجدل-السجال حول هذه المسألة فمن الضروري أن نبين الاشتباه الذي يمكن أن يقع فيه النصراني، من حيث إن القرآن يقر بأن عيسى ولد من غير أب ببشارة “الروح القدس” ونفخته المقدسة، وأنه “كلمة من الله وروح منه” من جهة، لكنه من جهة أخرى يؤكد أنه “عبد الله” (19: 30). هذا الاشتباه حدث لنصارى “نجران”، الذين جاءوا لمحمد في المدينة لمجادلته. ومما أدى إلى تعقيد الجدل أن القرآن يرى أن ميلاد عيسى من غير أب لا يجعله أفضل من آدم من هذه الزاوية (3: 59)، هذا بالإضافة إلى أن القرآن تحدى النصارى تحديا يبدو أنه أرعبهم، الأمر الذي جعل وفد “نجران” –فيما تحكي كتب السيرة- يفضلون دفع “الجزية” والانصراف إلى “نجران”. تمثل التحدي في استدعاء اللعنة على الكاذبين بعد جمع الآباء والأبناء والنساء من الجانبين:

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين” (3: 59-61)

علينا هنا أن نلاحظ أن هذا التحدي، الذي أرعب وفد نجران، يمثل قوة “الخطاب” في علاقته بقوة المنتج له. وإذا كنا نتحدث عن الخطاب بوصفه منظومة من العلاقات –دون المساس بمصدر الخطاب- فإن مثل هذا الخطاب المُرْعِب لم يكن له أن يظهر في “مكة”، حيث كان المسلمون أقلية في حاجة للحماية، وهي حاجة تعبر عن نفسها في أشكال من التسامح والانفتاح والتفاوض، وهي أشكال لا حاجة إليها حين يصبح الخطاب صادرا عن قوة قادرة على إملاء إرادتها. وكان ذلك حال المسلمين مع نصارى نجران.

هذه القضية التي لا يجوز التفاوض حولها – قضية ألوهية المسيح أو بنوته – هي التي جعلت من الممكن سحب صفة “المشركين” على النصارى. وكما أن الخطاب القرآني قد قطع كل إمكانيات التواصل مع مشركي مكة -لأن توحيديته كانت موجهة أساسا ضد عبادة الأوثان وتعدد الآلهة- فقد كان من الطبيعي أن ينسحب نفس القرار على النصرانية التي تؤله المسيح، وربما كان القرآن يتعاطف مع نصرانية أخرى، لا ندري عنها الكثير حتى الآن، وإن كان احتمال وجودها واردا. هكذا أصبح النصارى المؤلهة أما مشركين أو كفارا، ولا خيار أمامهم إلا الجزية “عن يد وهم صاغرون”. إن الحقيقة النهائية قد أنزلت على محمد، وإبراهيم الذي يدعيه كل من اليهود والنصارى، لم يكن يهوديا ولا نصراني، بل كان حنيفا مسلما. وكيف يجادلون في إبراهيم وقد أنزلت التوراة والإنجيل من بعده (3: 46-67)

ولعله من الهام هنا تأكيد أن القرآن لم يحاول أبدا إلغاء أو محو كتابي العهد القديم (التوراة) أو العهد الجديد (الإنجيل) بعدم الاعتراف بهما. بل العكس؛ فالقرآن يؤكد أنهما “وحي” منزل من الله مثل القرآن، وأن القرآن يصدق ما جاءا به. غنى عن البيان أن القرآن يتحدث عن إنجيل واحد لا أناجيل، الأمر الذي يستدعى الدراسة من أجل تحليل أعمق للخطاب القرآني. إن القرآن لا يوجه طعنه للكتب المقدسة السابقة بقدر ما يتحدث عن تحريف الكلم عن مواضعه، الأمر الذي يشير إلى عملية التفسير والتأويل. الاتهام إذن موجه لليهود والنصارى، لا لليهودية والنصرانية كأديان، ولا لكتبهما المقدسة. وهذا يقودنا لمناقشة “الخطاب” الذي تتصمنه الآية السابعة من سورة آل عمران –رقم 3- التي تحيل إلى الإحكام والتشابه، وهي الآية التي على أساسها أقام المتكلمون قواعدهم التأويلية، كما أشرنا من قبل.

وفي تقديري أن الخطاب في الآية يتعلق بالرد على فهم النصارى لوصف القرآن للمسيح بأنه “كلمة الله وروح منه” بأنه فهم سقيم غير قادر على التمييز بين الواضح والغامض –المحكم والمتشابه- في الخطاب القرآني. هكذا استطاع القرآن أن يواجه التحدي بالتناقض بإعادة تصنيف خطابه وتوجيهه وجهة “الغموض”، بحيث يصبح هو –أي الخطاب- مرجعية التأويل. تصبح بشرية المسيح –وكونه عبدا من عباد الله- هي الأصل (المحكم) وما ورد من وصف بأنه الكلمة أو الروح تصبح الفرع (المتشابه)، وتصبح مشكلة النصارى أنهم عجزوا عن التمييز بين المستويين، ووقعوا منيجة لذلك في معسكر “الذين في قلوبهم مرض” الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.

أما المشكلة الأخرى التي يظن أن القرآن يخالف فيها عقائد النصارى فهي مشكلة الصلب؛ حيث يعتقد عامة المسلمين وخاصتهم أن القرآن ينكر الصلب ويؤكد الوفاة العادية للمسيح. ولا تعارض عند المسلم بين إنكار الصلب والرفع إلى السماء “يا عيسى ابن مريم إن متوفيك ورافعك إلىَّ، ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة” (3: 55).

وفي تقديري أن القرآن ليس مشغولا بإنكار الصلب أو إثباته؛ فسياق الخطاب هو سياق الجدال مع اليهود دفاعا عن “مريم”، التي قالوا فيها بهتانا وإثما عظيما، وادعاؤهم –أي قولهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم- يرد عليه القرآن ردا سجاليه واضحا “وما قتلوه وما صلبوه، ولكن قُدِّر لهم” (4: 157). لو كانت مسألة “الصلب” من المسائل الخلافية الهامة مثل مسألة الطبيعة البشرية للمسيح، لكانت قد أثارت جدلا أوسع من أن تذكر مرة واحدة وفي سياق الجدل مع اليهود. إن بنية الخطاب تُرَجِّح أن نفي قتل اليهود للمسيح – وهم لم يذكروا أنهم صلبوه – هو نفي لقدرتهم على الفعل –أي فعل- إذا كانت المشيئة الإلهية لا تريد وقوع الفعل. الدليل على ذلك أن مجرد افتخار اليهود بأنهم قتلوا المسيح، وخطابهم موجه إلى محمد- يتضمن تهديدا بقدرتهم على قتل محمد. والقرآن حين يتصدى بهذه اللغة الحاسمة “وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبِّه لهم” للرد على زعم اليهود إنما يطمئن محمدا: إنهم غير قادرين على ذلك، لأن الله لن يسمح لهم. ومن الممكن الاستعانة بشواهد أسلوبية خطابية كثيرة في القرآن تعتمد بنية مشابهة مثل “وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم” أو “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”.

مع اليهود: من التفاوض والجدال إلى الحرب:

لم يحتك المسلمون مع اليهود احتكاكا فعليا إلا بعد الهجرة إلى “يثرب” التي تحول اسمها إلى “المدينة”، في حين كانت المسيحة دينا ماثلا في بعض القبائل العربية، بمعنى أن المسيحية لم تكن غريبة. وقد رأينا اعتبارها مرجعية في الشأن الديني مع “ورقة بن نوفل”، والحماية التي تمتع بها المسلمون في دولة تحكمها المسيحية.

إن “عهد المدينة”، أو “وثيقة المدينة” كما يشير إليها البعض الآن، بين القادمون الجدد –المسلمون – وبين القبائل المقيمة فيها من مشركين ويهود تضمن نوعا من المساواة بين هذه المجموعات. في إطار هذه المساواة كانت حرية العقيدة أمر متفقا عليه طالما أن الكل يتكاتف في الدفاع عن المدينة في حالة تعرضها لأي عدوان خارجي.

حين قدم المسلمون إلى المدينة كان اليهود في صيام يوم كيبور، وفي هذا السياق تم فرض الصيام على المسلمين “كما كتب على الذين من قبلكم”، ومن المعروف أن اتجاه القبلة في صلاة المسلمين كان هو نفس اتجاه اليهود “بيت المقدس”.

كان من المتوقع أن تجد دعوة محمد ترحيبا من جانب اليهود، لما فيها من عناصر تشابه كثيرة لا تُنْكَر، خاصة في جانب “التوحيد”، لكن هذه التوقعات لم تتحقق. لكن قبل بدء الجدل الذي أفضى إلى الحرب، نجد أن الخطاب القرآني كان ناعما وصديقا، لا مع اليهود والنصارى فحسب، بل مع الصابئة والمجوس كذلك. كان الاشتراك في الإيمان بإله واحد وباليوم الآخر والعمل الصالح يمثل الأرضية المشتركة الواسعة بين أصحاب العقائد (انظر: 5: 4، 69، 22: 17، 18: 29). حتي الدخول في الإسلام ثم العودة إلى الوثنية، الارتداد، كان مقبولا ومحتملا (انظر: 3: 90، 4: 137).

يمكن القول أن تحويل اتجاه القبلة من “بيت المقدس” إلى “مكة” يمثل أول مؤشر من مؤشرات التمايز والانفصال. وكانت هذه بداية الجدل والسجال الذي وصل إحيانا لإدانة قاسية، لكنه ظل في معظم الأحيان –قبل نشوب النزاع العسكري- مجرد “تذكير” بنعم الله على اليهود، وهي النعم التي يكفرونها الآن. ويمكن تتبع هذا السجال في سورة البقرة –السورة رقم 2- التي تستمد اسمها من واقعة سردية وردت بها تعكس مدى عناد اليهود وترددهم في طاعة أنبيائهم بتمحل الأعذار والأسباب في التساؤل عن كبيعة البقرة ولونها … الخ.

إن حضور الفعل “واذكروا” حوالي 19 مرة في سورة البقرة موجها إلى بني إسرائيل، يليه في كل مرة جزءا من أجزاء سيرتهم في رفض الأنبياء وعنادهم، حضور لافت. وبدون القدرة على مراعاة الطبيعة الخطابية للقرآن – أعني بوصفه “خطابا” لا “نصا” – فإن من السهل تعميم هذا الخطاب لينسحب على اليهود في كل زمان ومكان، أي تحويل دللالة الخطاب من كونه خطابا موجه لمخاطبين تاريخيين إلى كونه وصفا لطبائع ثابتة في اليهود. وليس الأمر مجرد أهمية اعتبار السياق – وهو أمر أساسي في تحليل الخطاب – بل الأهم هو اكتشاف ما يقوله الخطاب نفسه عن السياق، وأكثر أهمية هو كيفية القول. ولأن السؤال عن “التاريخي/النسبي” و”العام/الإنساني” في دلالة الخطاب سؤال يشغل كل الباحثين في مجال الدراسات القرآنية، فإن التعامل مع القرآن بوصفه “نصا” لن يساعد في حل المشكل. إن المنتصر في النهاية هم التقليديون؛ إذ سرعان ما يوظفون مقولة “النسخ” لإزالة الحلول التي تعتمد على مجرد النوايا الحسنة عند أصحاب دعوة الحداثة، الذين يميلون إلى اعتبار “المشاركة والتعايش” هي القيم العامة، بينما “العداوة والاستبعاد والإقصاء” هي القيم النسبية التاريخية، وذلك دون إطار منهجي سليم. في سياق العدوان الصهيوني على أرض فلسطين، ومحاولة إسرائيل بناء جدار عازل يحمي حدودها –جيتو- نرى أن خطاب “العداوة والاستبعاد والإقصاء” هو السائد.

وحين نتحدث عن “الاختيار” ندرك أننا نعيش عالما تتحدد فيه آليات الاختيار بناء علىمعطيات معقدة. وفي السياق الحالي لعلاقة العالم الإسلامي بالعالم الغربي – في سياق الحرب ضد الإرهاب واحتلال العراق والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني ومشروع “الشرق الأوسط الكبير” الذي تسعى أمريكا لإقامته، هذا فضلا عن التهديد المتزايد لأيران وسوريا، واعتقال لبنان تحت سلطة القناصلة – تبدو الاحتمالات مخيبة. إن المعنى السائد هو القتل والدمار بلا رادع ولا وازع.

في هذا السياق أيضا يصبح السؤال عن مدى قدرة المسلمين، أو بالأحرى استعدادهم، لقبول هذا المنهج سؤالا أكاديميا متعاليا. هل من الممكن مثلا أن يدرك المسلمون هذا الأفق المفتوح في الخطاب القرآني، الأفق المُحَمَّل بإمكانيات تساعدهم على الاختيار بدلا من المعنى الثابت النهائي الذي يدفن المعاني الأخرى في خانة “المنسوخ”؟ إن السؤال مشروع وسيظل مشروعا، لا من أجل فهم أفضل للمعني الديني فقط، وهو أمر حيوي، بل هو مشروع كذلك لمساعدتنا على التعايش في مجتمعاتنا مع من يختلفون معنا دينا أو فكرا. إن اختيار معاني “الصدام والاستبعاد والإقصاء”، التي تبدو براقة في كفاحنا ضد أعدائنا، تتحول إلى أسلحة مدمرة داخل مجتمعاتنا. أشير فقط لما حدث في الإسكندرية منذ يومين. إننا ندمر حياتنا الاجتماعية حين نتصور أن معاني “الدمار” يتدمر عدونا فقط. والحقيقة أننا حتى في الصراع ضد أعدائنا نحارب بالكلمات ورصاص الآيات، أي نخرج لهم بأساطيرنا، وهم يدمروننا بأسلحة أنتجها العلم والقوة.

*ورقة قدّمت لمؤتمر “حقوق الإنسان وتجديد الخطاب الديني: كيف يستفيد العالم العربي من تجارب العالم الإسلامي غير العربي؟” و الذي عقد في الإسكندرية في 18-20 أبريل 2006.