رؤى: عمال القطاع العام بين الخصخصة وقمع الدولة المصرية

الإشارة المرجعية: نبيل، محمد (2024). رؤى: عمال القطاع العام بين الخصخصة وقمع الدولة المصرية. رواق عربي، 29 (1)، 83-96. DOI: 10.53833/NTDI1113

واجهت الحركة العمالية المصرية منذ نشأتها مصاعب عديدة لانتزاع حقوقها، وخاضت نضالات في مواجهة الدولة والتنظيمات السياسية لتأكيد استقلالها وحضورها في المجال العام، كما تأثرت وأثرت بدورها على علاقات العمل ورأس المال السائدة منذ عقود طويلة في مصر. على مدى أكثر من قرن وربع القرن، شكلت هذه العلاقات والتجاذبات المجال العام في مصر، وأثرت في البنى السياسية والاقتصادية القائمة. هذا المقال التحليلي يبحث إحدى تلك المنعطفات التي على إثرها تم إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والعمال؛ إذ تَرتَّب على إطلاق برنامج الخصخصة في التسعينيات مجموعة من التبعات والتغيرات الكبيرة التي انعكست بدورها على الحركة العمالية المصرية وعلى حقوقها وحضورها معًا. سيعرض المقال لعلاقة الحركة العمالية بالدولة ومؤسساتها، وكيف تمكنت الحركة من تطوير أدواتها لمواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها في العقود الأخيرة، كما سيبحث الآثار التوزيعية التي خلفتها الخصخصة على العمال بشكل عام، وتأثيرها على عملية التنمية والأوضاع المعيشية للعمال والطبقات الدنيا.

الحركة العمالية قبل الخصخصة

قطعت الحركة العمالية خلال النصف الأول من القرن العشرين شوطًا كبيرًا على مستوى الخطاب والممارسة. على المستوى الأول تمكن العمال من صياغة مطالبهم على أسس اجتماعية/اقتصادية بعد تمييز أنفسهم عن خطاب الاستقلال السياسي المُحتكر من جانب النخب السياسية. وعلى مستوى الممارسة نجحت الحركة في زيادة أعداد النقابات والتنظيمات العمالية وتنفيذ عدد من الإضرابات –مثل إضراب عمال مصنع السكر بالحوامدية وإضراب عمال الترام بالإسكندرية عام 1919– التي واجهتها الحكومة بعنف. في ذلك الوقت كان لنضالات الحركة مردود ملموس؛ ففي سبتمبر عام 1937 أُنشئت هيئة تنظيم الحركة العمالية المصرية بعضوية اثنين وثلاثين نقابة، وصدرت مجموعة من التشريعات المتتالية التي تهدف لتنظيم العلاقة بين العمال ورأس المال. فكان صدور القانون رقم «64 لعام 1936»[1] بشأن إصابات العمل، والذي ينص على حق العامل في الحصول على تعويض عن إصابته أثناء العمل. والقانون رقم «85 لسنة 1942»[2] الذي منح العمال حق تكوين نقابات –ترعى مصالحهم وتحفظ حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية. ثم القانون رقم «86 لعام 1942»[3] والذي يعد استكمالًا للقانون 64 لعام 1936، ونص على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين ضد إصابات العمل الواردة في القانون السابق. والقانون رقم «41 لسنة 1944»[4] الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في محاولة لتأطير تلك العلاقة قانونيًا. في مقابل ذلك التطور الذي شكّل حصيلة نضالات العمال؛ واجهت الطبقة العاملة مقاومة شديدة من جانب النخب البرجوازية ومُلاك الأراضي المسيطرين على المنصات التشريعية في ذلك الوقت. فقد قَصر قانون نقابات العمال دور النقابة «في القيام بجميع المهام النقابية ماعدا التدخل بين الخادم ومخدومه أو بين العامل وصاحب العمل»، بينما حدد قانون عقد العمل الإجازة السنوية المدفوعة للعمال بخمسة عشر يومًا للعاملين بأجر شهري وسبعة أيام فقط للعاملين بأجر يومي. بالإضافة إلى العديد من الاستثناءات المصاحبة لتلك القوانين، والتي تُركَ تحديدها للسلطة التنفيذية.

على مشارف الخمسينيات كانت الحركة العمالية على درجة متقدمة من التنظيم والتعبئة، فقد ارتفع عدد النقابات العمالية من 210 نقابة عام 1944 إلى 500 نقابة عام 1949،[5] واتسعت الطبقة العاملة حتى وصلت إلى مليون عامل مُضاف إليهم مليون و400 ألف عامل زراعي.[6] وفي عام 1952 كانت الحركة العمالية تستعد لإطلاق المؤتمر التأسيسي لاتحاد العمال في السابع والعشرين من يناير من العام نفسه؛ إلا أن حريق القاهرة الذي حدث قبل يوم واحد من موعد المؤتمر وما تلاه من أحداث قد حال دون إتمام المؤتمر. ومع استيلاء الضباط الأحرار على السلطة في الثالث والعشرين من يوليو من العام نفسه، بدأت مرحلة جديدة في عمر الطبقة العاملة التي انحازت للضباط الشبان في بادئ الأمر؛ أملًا في تحقيق تغيير سياسي يعود عليها بمكاسب اجتماعية واقتصادية بعدما رأت في خطابهم المزمع سبيلًا للتخلص من سطوة الطبقة الحاكمة واحتكارها للثروة والسلطة.

إلا أن أحداث كفر الدوار[7] قد أظهرت بشكل مبكر موقف النظام الوليد من الحركة العمالية؛ فقد حكمت سياسة –العصا والجزرة– العلاقة بين الطرفين على امتداد العقدين التاليين. ومع استقرار النظام السياسي بعد عام 1954، اعتمد على ثلاث مسارات متوازية تهدف لإعادة صياغة علاقة الدولة بالعمال. فمع منتصف الخمسينيات، أخذت الدولة زمام المبادرة في المجال الاقتصادي محددًة شروط التراكم، واختارت القطاعات التي يُوجَه إليها الفائض؛ فتم إنشاء وزارة الصناعة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم «2 لعام 1956»[8] وتبعها عدد من المؤسسات والهياكل المعنية بالتخطيط والإدارة مثل المؤسسة الاقتصادية التي تم إنشائها طبقًا للقانون رقم «20 لسنة 1957»[9] والذي آلت بمقتضاه حصص الحكومة في الشركات المساهمة ورؤوس أموال المؤسسات العامة إلى المؤسسة الاقتصادية. وقد لعبت هذه القرارات بجانب قرارات التمصير والتأميم دورًا كبيرًا في زيادة حجم القطاع العام بشكل كبير، فكان نصيب القطاع العام الصناعي 90% من القيمة المضافة الإجمالية في القطاع، وارتفع عدد العاملين فيه من 260 ألف عامل عام 1952 إلى أكثر من 577 ألف عامل عام 1967.[10] تزامن ذلك مع مجموعة من التشريعات والقوانين مثل القرار رقم «8 لسنة 1958» الذي اشترط عضوية الاتحاد القومي –الاتحاد الاشتراكي فيما بعد– للترشح في التنظيمات النقابية، كما نصت المادة 162 من قانون العمل لعام 1959 على عدم جواز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال الصناعة الواحدة في الإقليم. فكان هدفها تقييد الحركة العمالية؛ بُغية إخضاعها وتحويلها إلى كتلة راكدة غير مسيسة يسهل تعبئتها من خلال التنظيم الجديد –اتحاد نقابات عمال مصر– الذي أوجده النظام كذراع له يحل محل اتحاد العمال.

بالإضافة إلى ذلك سعت الدولة لاستيعاب العمال ودمجهم في التحالف الاجتماعي الجديد عن طريق مجموعة من التشريعات التي منحتهم جزءًا كبيرًا من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وتجلى ذلك في قوانين العمل مطلع الستينيات مثل القانون «111 لسنة 1961»،[11] الذي خصص 25% من صافي أرباح الشركات كدخول موزعة على الموظفين والعمال، توزع عشرة بالمئة منها بشكل نقدي والباقي يخصص للخدمات الاجتماعية والإسكان. والقانون رقم «133 لسنة 1961»[12] والذي حدد عدد ساعات العمل الأسبوعية باثنين وأربعين ساعة فقط، بالإضافة إلى القانون «262 لعام 1962»[13] الذي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% ليصل إلى خمسة وعشرين قرشًا كأجر يومي للعامل في الشركات التابعة للمؤسسات الصناعية العامة. كما حظي العمال بتمثيل رسمي في مجالس إدارة الشركات وحصانة ضد الفصل التعسفي. شكّل ذلك العقد الاجتماعي الذي حدد العلاقة بين العمال والدولة لقرابة عقدين من الزمان.

في بداية السبعينيات بدأت الحركة العمالية تستعيد جزء من نشاطها. ظهر ذلك في إضراب عمال شركة الحديد والصلب عام 1971 مطالبين بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل، ولم يمض عام حتى أضرب عمال شبرا الخيمة أيضًا، وفي عام 1975 احتل عمال حلوان المصانع وطالبوا بحرية الصحافة وإقالة رئيس الوزراء. في مواجهة هذا الزخم المتصاعد للعمال أصدر مجلس الشعب قانون النقابات العمالية «رقم 35 لسنة 1976»[14] الذي وسعَ من سلطات الاتحاد العام لنقابات العمال بالإبقاء على البنيان الهرمي للتنظيم النقابي؛ إذ شكلت اللجنة النقابية قاعدته فيما شكل الاتحاد العام قمته ويتوسطهم النقابات العامة. كما دعَّم القانون سلطة الاتحاد، باعتباره قائد الحركة العمالية المصرية والمنوط به رسم سياستها العامة ووضع خططها وبرامجها. كما أعطى مجموعة من المنح والمزايا لأعضاء مجالس إدارة النقابات بهدف ضمان ولائهم للسلطة الحاكمة، وهو ما تحقق بالفعل؛ إذ حرص الاتحاد على إدانة الاحتجاجات والإضرابات العمالية مؤكدًا على الالتزام بسياسة الدولة.

كان للعمال دورًا كبيرًا في انتفاضة الخبز التي اندلعت في يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يناير عام 1977 إثر قرار الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع الغذائية، بناءً على توجيهات صندوق النقد الدولي. فقد مثلت الإضرابات والاعتصامات ورقة ضغط مهمة دفعت الحكومة للتراجع عن قراراتها في النهاية، كما أن نجاح الاحتجاجات في تحقيق جزء كبير من مطالبها قد دفع العمال على مدى الثمانينيات لتطوير تلك المطالب بما يتجاوز حدود المصنع، وانخرطوا في محاولات دؤوبة لإصلاح النقابات. وشهدت تلك الفترة مشاركة واسعة من العمال في الاحتجاجات، مثل اعتصام عمال شركة الحديد والصلب بحلوان عام 1989 مطالبين بزيادة الحوافز وسحب الثقة من اللجنة النقابية، و قبلها إضراب عمال السكة الحديد عام 1986. وقد غلب على الحركة العمالية في تلك الفترة الميل للاعتصام بدلًا من الإضراب والحرص على استمرار الإنتاج، وهو ما أرجعه البعض لاستمرار الثقافة التي سادت في العهد الناصري؛ إذ نظر العمال إلى القطاع العام على أنه ملكية الشعب، وإلى الإنتاج باعتباره جزءً من المعركة النضالية.[15]

شكل النزوع السياسي الآخذ في النمو لدى العمال إحدى السمات التي وسمت تلك المرحلة؛ فقد تكررت الهتافات ضد الحكومة والمطالبة بإقالة رئيس الوزراء أو أحد وزرائه، كما تحدى العمال الحزب الحاكم محاولين الدفع بمرشحين منهم للبرلمان. ولم يقتصر الأمر على السياسة الداخلية، فقد رفض العمال السياسة الخارجية المتبناة من جانب النظام، وأعربوا عن ذلك من خلال رفضهم لزيارة إسحاق نافون –الرئيس الإسرائيلي في ذلك الوقت– المقررة لمصانع شركة الحديد والصلب بحلوان، وهو ما حدث بالفعل وتم إلغاء الزيارة.[16] كما طوّر العمال من أدواتهم للتعبير عن آرائهم ومناقشة الأوضاع العامة في مصر، فأصدروا المجلات والصحف مثل مجلة «الفجر الجديد» التي أسسها عمل شركة الدلتا للحديد والصلب في السبعينيات، ومجلة «كلام صنايعية» التي أصدرها عمال شركة الحديد والصلب في حلوان في الفترة ذاتها. كما اتضحت بشكل جلي القدرات التفاوضية التي اكتسبها العمال في تلك الفترة، إثر احتكاكهم بالقوى السياسية والحقوقية الأخرى؛ فرغم أن غالبية الإضرابات كانت تنهي بالتدخل العنيف من جانب أجهزة الأمن –مثل إضراب عمال السكة الحديد عام 1986، وعمال مصنع الحديد والصلب بحلوان عام 1989، التي استخدمت فيها قوات الأمن العنف لفض الاعتصام بوحشية والتنكيل بقادة الإضرابات، كذلك في إضراب عمال الحديد والصلب تسببت هذه الوحشية في استشهاد العامل عبد الحي محمد بعدما استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لفض الاعتصام– إلا أن العمال ظفروا بمطالبهم ولو جزئيًا بعد إجراء مفاوضات شاقة مع ممثلي الدولة. لكن السمة الأبرز في تلك الفترة هي سعي العمال الدائم لتأكيد استقلالهم في مواجهة الهياكل التنظيمية التابعة للدولة وفي مقدمتها اتحاد العمال. إذ كانت الإضرابات والاعتصامات تحدث دون الحصول على موافقته، كما كانت الصحف والمجلات التي يصدرها العمال بمجهودهم الذاتي تذخر بالانتقادات للدور الذي يمارسه قادة الاتحاد، واصطفافهم الدائم مع الدولة وتفضيلهم لمصالحهم الشخصية على مصالح بقية العمال، وتنكرهم للشعارات التي دأبوا على ترديدها في الستينيات. بل إن العمال سعوا دائما أثناء تفاوضهم مع الدولة لاختيار ممثلين لهم من أوساطهم من قادة الإضراب ليتحدثوا باسمهم ويعبروا عن مطالبهم، في مواجهة أجهزة الدولة التي كان قادة اتحاد العمال أحد ممثليها خلال المفاوضات. كانت تلك الأفعال التنظيمية تعزز ولو بشكل غير مباشر–وبشيء من البطء– الممارسات الديمقراطية في أوساط الحركة العمالية، وهو ما سيظهر بعد أعوام ليست بالبعيدة بداية من إضراب عمال المحلة عام 2006.

الخصخصة: ماهيتها وأشكالها

يتم تعريف الخصخصة على أنها عملية نقل الأصول الاقتصادية من ملكية الدولة، ممثلة في القطاع العام، إلى ملكية القطاع الخاص بتنويعته. ويترتب على ذلك تبعات قانونية تتمثل في إعادة تعريف حقوق الملكية، وبالتالي ملكية الفائض، ومسئولية التصرف فيه. بالإضافة لتبعات اقتصادية تتمثل في تغيير شروط التراكم وتخصيص الأصول الإنتاجية المادية والنقدية، وتبعات اجتماعية تتبدى في التغيرات التي تطرأ على شكل التحالف الاجتماعي القائم؛ وهو ما يجعل من الخصخصة مسألة سياسية بالمقام الأول.[17] وتتخذ الخصخصة خمسة أنماط، ربما أشهرها هو عملية بيع أصول القطاع العام –بشكل جزئي أو كلي– إلى القطاع الخاص، سواء تمت عملية البيع عن طريق البيع المباشر للمستثمرين في القطاع الخاص أو عن طريق طرح الشركة بالبورصة أو شكل ثالث قلما يُستخدم –مقارنةً بالشكلين الآخرين– وهو التصفية؛ إذ يتم بيع أصول المنشأة بعد إيقافها عن الإنتاج بدلًا من بيعها كمنشأة قائمة. النمط الثاني هو عقود الامتياز حين تمنح الحكومة حق امتياز استغلال أصل معين خلال فترة محددة لأحد مستثمري القطاع الخاص. النمط الثالث هو عقود التأجير عن طريق قيام الحكومة بتأجير أحد أصولها إلى أحد مستثمري القطاع الخاص لفترة زمنية معينة ووفق شروط محددة، النمط الرابع هو عقود الإدارة ويختلف هذا النمط قليلًا عن النمطين السابقين، فلا يتحمل المستثمر التكاليف الرأسمالية أو المخاطر التجارية للمشروع بل يوكل إليه مسئولية إدارة الأصل المحدد وفقًا لرسوم محددة، فلا يتحمل النفقات التشغيلية أو الاستثمارية للمشروع. أما النمط الخامس والأخير فهو عقود الخدمات وهي أقرب لعقود الإدارة إلا أن المستثمر الخاص يؤدي خدمات محددة وفقًا للعقود المبرمة، فيعمل كمساند للقطاع العام أو الحكومة في تقديم خدمة معينة أو ممارسة أدوار محددة تتطلبها العمليات التشغيلية.[18] يمكننا فهم عملية الخصخصة كشكل من أشكال التراكم بنزع الحيازة التي تحدث عنها المنظر والجغرافي الماركسي ديفيد هارفي، إذ يرى[19] أن الاستحواذ على الممتلكات العامة الذي يتم عن طريق القطاع الخاص –وبمساعدة الدولة في كثير من الأحيان– هو أحد الحلول التي يلجأ لها رأس المال الخاص لحل مشكلات التراكم. إحدى هذه المشكلات هي التناقض الحاد بين ميل رأس المال إلى التراكم الزائد «Overaccumulation»، وقدرته على امتصاص هذا الفائض سواء عن طريق الاستهلاك أو الاستثمار، أو عن طريق ما أسماه هارفي بالمعالجة المكانية «spatial-fix» التي تعد الخصخصة إحدى تجلياتها، أو المعالجة الزمنية «temporal-fix» مثل الأمولة وتطبيقاتها.

وقَّعت مصر في مايو ونوفمبر من عام 1991 مع كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على التوالي اتفاقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي «ERSAP» بعد عدة محاولات متعثرة جرت بين المؤسسات الدولية ومصر من قبل. مثلت الخصخصة –أو ما سُمي إصلاح مشروعات القطاع العام– إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، ونتيجة لذلك صدرت حزمة من القوانين التي هدفت لتهيئة المناخ التشريعي، جاء في مقدمتها قانون شركات قطاع الأعمال العام «قانون رقم 203 لعام 1991»[20] الذي ترتب عليه ظهور قطاع الأعمال العام باعتباره مرحلة انتقالية أو كجسر لنقل مؤسسات وممتلكات القطاع العام إلى القطاع الخاص.[21] فتغيرت الطبيعة القانونية لمنشآت القطاع العام من مال عام مملوك للدولة لا يجوز التصرف فيه إلا بقانون إلي مال مملوك للدولة ملكية خاصة يجوز لها التصرف فيه بقرارات إدارية،[22] كما هدف القانون لتوسيع استقلال مؤسسات القطاع العام عن الدولة وتمكينها من الاستقلال ماليًا وإداريًا؛ بُغية دمجها في شركات قابضة تمهيدًا لخصخصتها. وفي عام 1992 صدر القانون «رقم 37» والقانون «رقم 95» على التوالي بهدف تطوير القطاع المالي –البنوك والائتمان وسوق رأس المال– لخلق المؤسسات الإدارية والتنظيمية اللازمة للمضي في عملية الخصخصة. وفي عام 1993 تم إقرار برنامج إدارة الأصول العامة، وحصلت مصر على منحة قدرها أربعة ملايين دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ برنامج الخصخصة، بالإضافة لتقديم الوكالة مبلغ إضافي لا يتعدى خمسة وثلاثين مليون دولار على مدى حياة المشروع ويعتمد على مدى توفر الأرصدة، بجانب مساعدة مصر في تنفيذ البرنامج من خلال التطوير المؤسسي وتقديم المساعدة لبيع مشروعات القطاع العام.[23] نتيجة تلك التشريعات، أُعيد تنظيم القطاع العام في سبعة وعشرين شركة قابضة تمثل سبع وعشرين قطاعًا، تتبعها 314 شركة قدرت موجوداتها بثمانية وستين مليار جنيه مصري، وتجاوز عدد العاملين فيها مليون عامل،[24] مثلت هذه الشركات النواة الأساسية لبرنامج الخصخصة.

في سبيل المضي قدمًا بعملية الخصخصة، صدرت مجموعة من القوانين والقرارات التي أوضحت الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها لإتمام عملية خصخصة الأصول العامة:

جدول رقم (1)

| المرحلة الأولي: مرحلة تقرير البيع بتحديد الشركة محل البيع لتكون محلًا للخصخصة، وخروجها من تحت سيطرة الدولة، واقتراح المعايير والضوابط التي تتم على أساسها خصخصة تلك الشركة، وهو ما تتولاه «اللجنة الوزارية للخصخصة» والتي تعتمد توصيات وزير الاستثمارات المختص بشأن قيمة الشركة والأصول المطروحة، ثم تُحيله لمجلس الوزراء لاعتماده. |

| المرحلة الثانية: مرحلة تفويض وزير الاستثمار للشركة المختصة لاتخاذ إجراءات طرح الشركة للخصخصة وإجراءات طرح إبرام عقد البيع نيابة عن الدولة مالكة رأس مال الشركة بالكامل وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار، وقرار وزير الاستثمار رقم 342 لسنة 2005. |

| المرحلة الثالثة: مرحلة موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية برئاسة وزير المالية على استكمال إجراءات بيع الشركة تنفيذًا لحكم المادة 26 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي أوجبت موافقة المجموعة على استكمال بيع الشركات لمستثمر رئيسي قبل العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة. |

| المرحلة الرابعة: مرحلة موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة على البيع وفقًا لقانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991. |

| المرحلة الخامسة: عرض تفصيلات عملية بيع الشركة على اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء لإقرار واعتماد البيع. |

| المرحلة السادسة: قيام الجهة المفوضة بالبيع من وزير الاستثمار(الشركة القابضة المختصة)بموافاة إدارة الأصول بوزارة الاستثمار بصورة كاملة من مستندات البيع وما يفيد تحويل حصيلة بيع الأصل المملوك للدولة للحساب المختص بالبنك المركزي فور إتمام عملية البيع وفقًا لقرار وزير الاستثمار رقم 342 لسنة 2005 لتُقيد في خزانة الدولة ولحسابها ممثلة في وزارة المالية بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمدة من الجهة القائمة بالبيع وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2005 بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة. |

المصدر: منتدى الذاكرة والمعرفة للدراسات (2022)[25]

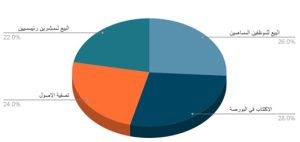

كان نتاج ذلك أن تم خصخصة 382 شركة في الفترة بين 1991 و2009، تنوعت من حيث القطاعات والأساليب المتبعة لخصخصتها. بلغت عوائد بيع تلك الشركات 57.353 مليار جنيه، 68% منها تحقق في الفترة بين 2004 و2009، وهي الفترة نفسها التي شهدت تنفيذ أكبر جزء من البرنامج؛ إذ تم تنفيذ 45% من عمليات الخصخصة.[26] وليس مفارقة أن تتزامن المرحلة الأخيرة مع تصاعد النفوذ السياسي لرجال الأعمال منذ مطلع الألفية بقيادة النجل الأصغر جمال، للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الأمر الذي تبدى بشكل واضح في استحواذ رجال الأعمال على عدد من الحقائب الوزارية، فضلًا عن احتلال أحمد نظيف لمقعد رئيس الوزراء.

شكل رقم (1)

برنامج الخصخصة 1991- 2009

المصدر: مركز كير مالكوم-كارنيغي للشرق الأوسط (2008) [27]

تزامنت عملية الخصخصة في مصر مع دعم الدولة للقطاعين المالي والعقاري فتوسع الأول حتى مثلت أصوله 78.32% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002 بعدما كانت تمثل 48.5% فقط من الناتج المحلي عام 1990.[28] ونما الثاني حتى حل محل الزراعة في أواخر التسعينيات باعتباره القطاع الاستثماري الثالث غير البترولي من حيث الحجم بعد الصناعة والسياحة. تجلى ذلك الدعم للقطاع العقاري في سياسة تخصيص الأراضي العامة والتسهيلات الائتمانية التي حصل عليها المطورون العقاريون. أما القطاع المالي فإن الدولة قد شرعت في تنفيذ خطة إنقاذ عن طريق إجراء تحويلات نقدية في هيئة أذون خزانة بلغت قيمتها حوالي 5.5% من الناتج المحلي عام 1991/1990، بجانب دعم إضافي مثّل حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 1997/1996، متمثلًا في إعفاء الأرباح الناتجة من الأموال التي ضختها الحكومة من الضرائب.[29] للمفارقة تزامن ذلك الدعم مع الخطاب النيوليبرالي الذي ارتفع صوته منذ التسعينيات في مصر مطالبًا بانسحاب الدولة من الاقتصاد والتخلي عن دورها الاجتماعي كحل لأزمات المالية العامة المتعاقبة.

ثلاث أشكال للمقاومة

واجه العمال عمليات الخصخصة بقوة بعدما رأوا فيها محاولة لتجريدهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. دأب العمال على تأكيد رفضهم لمخططات الخصخصة، من خلال المقاومة، التي اتخذت ثلاثة أشكال؛ الاعتصامات والإضرابات، تطوير سلاح التقاضي، ومحاولات تشكيل نقابات مستقلة لمواجهة هيمنة اتحاد العمال.

كانت الإضرابات والاعتصامات هي الممارسة الأساسية التي اعتمد عليها العمال في مواجهة سياسات «الإصلاح الاقتصادي»؛ فعلى مدار الفترة بين 1988 و2008 جرى 2623 احتجاجًا عماليًا شارك فيه قرابة مليوني عامل.[30] تصاعدت هذه الاحتجاجات مع تقدم برنامج الخصخصة، فارتفعت من متوسط 118 احتجاجًا سنويًا خلال الفترة بين 1998 و2003 إلي 614 و608 احتجاج خلال عامي 2007 و2008 على التوالي، تنوعت من حيث خلفيات المشاركين فيها وحجم تمثيلهم ومدى استقلاليتهم.[31] شهدت تلك الفترة إضراب عمال شركة الغزل والنسيج في كفر الدوار عام 1994، إذ شارك 15 ألف في الاعتصام مطالبين بعزل رئيس الشركة وإسقاط النقابة، لكن الاعتصام قوبل بالعنف المفرط من جانب الشرطة تجاه العمال، ما أسفر عن وفاة أربعة عمال أثناء محاولات فض الاعتصام، والتنكيل والاعتقال لعدد منهم.[32] وكان عام 2006 شاهدًا على إضراب عمال غزل المحلة الذي شكّل بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة العمالية؛ فقد أدى نجاح الإضراب في عام 2006 لتطور الحركة العمالية نوعيًا على مستوى المطالب التي ترفعها في الإضراب، لتتجاوز الإطار المطلبي العمالي إلى المطالبة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهريًا لكل العمال. امتدت الاحتجاجات وشملت مدينة المحلة، ورغم قمع النظام للإضراب؛ إلا أن أثره الممتد قد كشف فيما بعد عن التغيرات التي طرأت على الحركة العمالية، والتي بدت واضحة في الدور الفاعل الذي مارسته الإضرابات العمالية أثناء أحداث الثورة المصرية ومطالبتهم بتغيير النظام الحاكم.

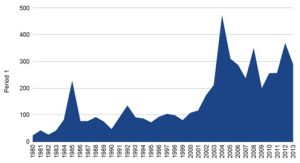

كان المسار الثاني الذي استخدمه العمال لمواجهة الخصخصة هو اللجوء إلى القضاء لتعطيل أو إيقاف إجراءات الخصخصة. فخلال سعيه لإثبات جديته للمؤسسات الدولية، رفع النظام المصري منذ السبعينيات شعار «الإصلاح المؤسسي»، وتأكيدًا لرغبته في الالتزام بذلك أجرى النظام إصلاحات لنظام التقاضي وتدعيم لدور المحكمة الدستورية والمحاكم الإدارية. في دعواهم لوقف الخصخصة اعتمد العمال على ركيزتين، الأولى: هي الطبيعة القانونية لعقود الخصخصة بتوصيفها عقود إدارية مما يجعلها تقع ضمن اختصاصات القضاء الإداري، وبما أن تلك العقود تتعلق بنشاط مرفق عام؛ فإن ذلك من شأنه أن يمنح لكل مواطن الحق في اللجوء للقضاء لحمايتها، كما جاء بحكم محكمة القضاء الإداري «رقم 34248 لسنة 65 قضائيًا» في قضية شركة «طنطا للكتان والزيوت» معتمدًا على نص المادة رقم 33 من الدستور التي جعلت من واجب كل مواطن صون الممتلكات العامة وحمايتها. الركيزة الثانية كانت في عدم جواز تصفية المشروعات المؤممة أو إنهاء شخصيتها الاعتبارية من جانب الدولة،[33] ونظرًا لأن عدد من الشركات المعروضة تم تأميمها قبلًا أثناء الحقبة الناصرية، فإن طرحها للخصخصة أصبح مخالف للقانون. استغل العمال ذلك الأمر، ورفعوا دعاوى لمقاومة خصخصة الشركات العاملين بها والطعن على عقود بيعها. ساهمت تلك التغيرات التي حدثت على مستوى البنية الفوقية في خلق حيز من الاستقلالية لبعض المؤسسات، الأمر الذي ساعد بعض الفاعلين على مناهضة النظام دون الدخول في صدام مباشر معه قد يفضي في النهاية لتدميرهم. فمنذ منتصف السبعينيات روج النظام الحاكم لمصطلح دولة المؤسسات لتغيير النظرة السائدة عن مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية، كدولة تحمل عداء مؤسسي تجاه حقوق الملكية ولا ترحب بالاستثمار الخاص. نتج عن ذلك التوجه إنشاء المحكمة الدستورية العليا عام 1979 والتي مارست دورًا كبيرًا في المجالين السياسي والاقتصادي منذ تأسيسها.

تباين هذا الدور بشكل واضح؛ ففي المجال السياسي مثلت المحكمة ملجأ للمنظمات الحقوقية والتنظيمات السياسية لمواجهة السلطة، بينما في المقابل كان توجهها في المجال الاقتصادي موافقًا للسلطة، لاسيما في توجهاتها النيوليبرالية. إلا أن تأسيس المحكمة الدستورية العليا قد أتاح للمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات تطوير أدواتها القانونية بشكل خاص لمواجهة سياسات السلطة الحاكمة، فمع لجوء العمال إلى القضاء لمواجهة سياسات النظام، وضع العمال السلطة على المحك للالتزام بخطابها عن الإصلاح المؤسسي أمام المؤسسات الدولية التي تسعى الحكومة لخطب ودها. كانت نتيجة هذا المسار مجموعة من الأحكام التاريخية مثل الحكم ببطلان بيع شركة غزل شبين لعدم جواز تحويل صفة الأصل المؤمم من المنفعة العامة إلى الملكية الخاصة، وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري في أحكامها «رقم 34517 و40848 لسنة خمسة وستين قضائيًا»، الصادرة في الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2011، ببطلان خصخصة شركة غزل شبين وشركة طنطا للكتان. كما قضت المحكمة بحكمها في الدعوى «رقم 40510 لسنة خمسة وستين قضائيًا»، الصادر في العام نفسه، ببطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية؛ بسبب مخالفة إجراءات البيع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات «رقم تسعة وثمانين لسنة 1998». وكذا الحكم «رقم 11492 لسنة خمسة وستين قضائيًا»، الصادر في مايو 2011، ببطلان خصخصة شركة عمر أفندي؛ بسبب المخالفة للقانون ذاته. وقد صدرت الأحكام الثلاثة بعد أحداث ثورة يناير 2011.

شكل رقم (2)

أحكام المحكمة الدستورية العليا وتوزيعها الزمني 1980-2013

المصدر: المحكمة الدستورية العليا[34]

الشكل الثالث من المقاومة الذي اعتمده العمال تمثل في السعي للفكاك من سطوة التنظيم النقابي الرسمي –اتحاد العمال–الموالي للسلطة. فقد سعى العمال خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتكوين نقاباتهم المستقلة خاصة بعد صدور قانون العمل الموحد عام 2003، الذي سمح لأصحاب العمل بتشغيل العمال بعقود مؤقتة محددة الأجل مع منحهم صلاحية طرد العمال عند انتهاء تلك العقود وفقًا لتقديرهم. ومع تردي مستويات معيشة العمال والموظفين على حد سواء، سعى موظفو الخدمة المدنية لأخذ زمام المبادرة لتغيير تلك الأوضاع؛ فكانت البداية مع موظفي الضرائب العقارية الذين نظموا حملة للمطالبة بالمساواة مع موظفي الضرائب الخاضعين لسلطة وزارة المالية، ذلك التفاوت الذي كان نتيجة عملية إعادة تنظيم بيروقراطية نفذتها الدولة تطبيقًا لرغبتها في إضفاء اللامركزية على جهازها البيروقراطي، فنتج عنها تفاوت كبير، إذ تحول عدد كبير من موظفي الضرائب إلى مجرد كَتَبة بالإدارات المحلية يتقاضون أجور زهيدة مقارنة بنظرائهم التابعين للحكومة المركزية. وفي الثالث من ديسمبر عام 2007 اعتصم حوالي 8000 موظف مع أسرهم لمدة أحد عشر يومًا أمام مجلس الوزراء حتى يتم الموافقة على مطالبهم، وهو ما حدث بالفعل ووافقت وزارة المالية على زيادة أجورهم بنسبة 325%. شجع نجاح الإضراب الموظفين على الدعوة لتكوين نقابتهم المستقلة، ودعت لجنة الإضراب الى ذلك في العام التالي. وبحلول شهر ديسمبر 2008 انضم أكثر من 30000 من حوالى 50000 من الموظفين الذين تستخدمهم السلطات المحلية في جميع أنحاء مصر إلى النقابة الجديدة، وفي إبريل من العام التالي حصلت النقابة على الاعتراف من وزارة القوي العاملة والهجرة لتصبح أول نقابة مستقلة في مصر منذ أكثر من نصف قرن.[35] شجعت تلك الأحداث المعلمين والعاملين الفنيين في مجال الرعاية الصحية فانخرطوا في نضال من أجل تأسيس نقاباتهم المستقلة وهو ما تحقق لكليهما. وفي عام 2011 تم تأسيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة بدعم من دار الخدمات النقابية وبمشاركة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية ونقابات العاملين الفنيين بمجال الرعاية الصحية والمعلمين. وفيما أدى الاتحاد دورًا مهمًا في السنوات التالية؛ إلا أنه قد واجه صعوبات إدارية وبيروقراطية حالت دون تطوره تنظيميًا بجانب الانقسامات الداخلية بسبب العوامل الشخصية.

الآثار التوزيعية للخصخصة

«لم يُخرِج برنامج الإصلاح الحكومة من السوق ولم يلغِ الدعم العام المسرف، لقد كان أثره الرئيسي هو تركيز الأرصدة في أيدٍ مختلفة، أقل عدد بكثير، لقد أبعدت الدولة الموارد عن الزراعة والصناعة ومشكلاتها الأساسية في التدريب والتوظيف، لقد أصبحت الآن تدعم الممولين بدلًا من المصانع وأفران الأسمنت بدل الخبازين والمضاربين بدل المدارس».[36]

قدمت مؤسسات التمويل الدولية الخصخصة باعتبارها ركيزة أساسية في برامجها للإصلاح الاقتصادي في مصر، فقد اعتبرتها حلًا فنيًا للأزمات الاقتصادية في مصر، وعلاجًا للطبيعة السلطوية لنظامها السياسي. ترى وجهة النظر تلك أن الاقتصاد مجال غير مسيس يمكن للتدخلات الفنية معالجة اختلالاته. إلا أن ذلك لم يحدث فما زالت الأزمات الدورية تعصف بالاقتصاد المصري من حين لآخر، رغم التزام مصر ببرنامج الخصخصة منذ التسعينيات وهو ما لاقى الاستحسان والمديح المتكرر من تلك المؤسسات لمصر على نجاحها في ذلك. النجاح الذي تسوقه تلك المؤسسات يُقيمّ بالنظر إلى العوائد المادية التي تحققت من وراء بيع الأصول العامة والمدى الزمني لتحققه؛ فتقاس الخصخصة بعدد وحجم الأصول التي تم خصصتها دون اعتبار للطريقة أو المسار الذي سلكته تلك العملية. لكن ما يتم تجاهله أو إسقاطه عمدًا من تلك المناقشات هو العائد التنموي الحقيقي من وراء تلك العملية، وما هي الآثار التنموية التي ترتبت على تنفيذ برنامج الخصخصة؟

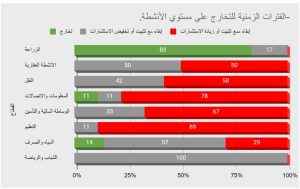

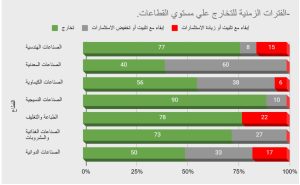

شكل رقم (3)

ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول على مستوى القطاعات الاقتصادية وفترات التخارج المتوقعة

المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات (2022)[37]

شكل رقم (4)

ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول على مستوى قطاع الصناعات التحويلية وفترات التخارج المتوقعة

المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات (2022)[38]

ذلك هو السؤال الذي يجب أن يكون في قلب النقاشات المعنية بالخصخصة –إن لم يكن في قلب النقاشات المعنية بالسياسات الاقتصادية عامًة– فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي –بالأسعار الجارية– من 61% عام 1989/1990 إلى 72%عام 2018/2019.[39] وزادت حصة رأس المال في الناتج المحلي الإجمالي من 68% عام 1995/1996 لتصل إلى 77% عام 2012/2023. كما انخفضت حصة العمل من 32% عام 1995/1996 إلى 23%عام 2012/2013.[40] وانكمشت حصة القطاع العام من التشغيل من 69.9% إلى 22% خلال الفترة 1995-2017، في المقابل ظلت حصة القطاع الخاص من التشغيل على حالها تقريبًا، إذ زادت من 30.1% إلى 32% خلال الفترة نفسها. توضح هذه الأرقام التدهور الذي لحق بالعمال، خاصة مع عدم قدرة القطاع الخاص على امتصاص فائض العمالة، الأمر الذي دفع العديد من الباحثين عن العمل نحو القطاع غير الرسمي، والذي نمت حصته من التشغيل بشكل لافت حتى وصلت إلى 36% عام 2017.[41] كل ذلك انعكس بالسلب على ظروف العمل بسبب جودة الوظائف المتاحة في ذلك القطاع؛ إذ انخفض معدل الوصول إلى التأمين الصحي من 35% إلى 29% خلال الفترة 2010/2017 2017/2010، تتضاءل هذه النسبة حتى تصبح شبه معدومة في القطاع غير الرسمي. كما زادت نسبة الفقر في أوساط العاملين من 18% إلى 29% خلال الفترة 2017/2004.[42]

هذه النتائج تفرض ضرورة التساؤل عن التنمية خاصة مع بدء موجة جديدة من الخصخصة في مصر بعدما طرحت الحكومة وثيقة ملكية الدولة في يونيو من عام 2022، ونالت عليها ثناءً من مؤسسات التمويل الدولية.[43] وبغض النظر عن مدى جدية الحكومة أو رغبتها في المضي قدمًا في ذلك، فإن الموجة الأخيرة من الخصخصة تختلف عن التسعينيات؛ فالدولة لم تعد تستهدف شركات معينة لطرحها للبيع، وإنما أصبحت تختار قطاعات كاملة لتتخارج منها جزئيًا أو كليًا دون إيضاح الآثار المترتبة على ذلك. كما أن طبيعة التحالف الحاكم اليوم وهامش المناورة الداخلية والخارجية يختلف تمامًا عن التسعينيات، وكذا اختلاف الفاعلين وقدرتهم علي استغلال الفرص ومرونتهم في التكيف مع الظروف الإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى الظروف التي تمر بها الحركة العمالية في الوقت الحالي من ضعف التنظيم وقمع ومحاصرة العمال، واختفاء الهامش الذي تمتعت به بعض المؤسسات القضائية في السابق. ما يطرح تساؤلات أكثر حول أفق الموجة القادمة من الخصخصة.

خاتمة

ناضلت الحركة العمالية المصرية على مدى عقود من أجل انتزاع حقوقها السياسية والاجتماعية، وواجهت في أغلب محطاتها قمع الدولة ومحاولاتها للسيطرة عليها، ذلك التوجه الذي ميز الدولة المصرية على مدار تاريخها الحديث رغم تبدل الأنظمة السياسية وتبيان أهدافها وتوجهاتها. إحدى تلك النضالات الفاصلة تمثل بالتأكيد في مواجهة الخصخصة، التي قٌدمت كمفتاح لحل الأزمة الاقتصادية في مصر، وعلاج سحري للطابع السلطوي للدولة المصرية والفساد الإداري المستشري في جهازها البيروقراطي. راجت تلك التصورات في سياق تحولات سياسية واقتصادية كبرى منذ مطلع الثمانينيات، ونتج عنها تعميم التوجهات النيوليبرالية كمبادئ صالحة لكل البلدان؛ إلا أن ذلك العلاج لم ينجح واستمرت الأزمات الاقتصادية تعصف بالاقتصاد المصري بصورة دورية وبشكل أكثر حدة عما كانت عليه سابقًا، كما أن تلك الحلول لم تفتح المجال العام أمام فاعلين جدد، ولم تساعد في حل مشكلات الفساد الإداري. فكانت النتيجة هي تفاقم المشكلات السابقة وتدهور الأوضاع أكثر فأكثر. فما نتج عن تلك السياسات وفي مقدمتها الخصخصة لم يكن سوى إعادة توزيع للثروات للأعلى مع تراكم الفقر للأسفل على عاتق العمال والطبقات الدنيا.

تأتي الموجة الجديدة من الخصخصة والحركة العمالية في أضعف لحظاتها، بعدما دأبت السلطة خلال السنوات الماضية على تجريدها من قدراتها. وفي وقت تصل فيها السلطوية في مصر الي حدودها العليا. وتظهر التجربة أن دفع الدولة خارج المجال الاقتصادي لم يجلب سوى مزيد من التدهور على المستويين السياسي والاقتصادي. فعلى مدار العقود الماضية، صاحب عملية الخصخصة قوانيين ساهمت في كبح تطور التنظيمات والنقابات العمالية. بالإضافة إلى أن تقليص حجم القطاع العام قد انعكس سلبًا على العمال لما يمثله القطاع من قاعدة صلبة منظمة للحركة العمالية.

إن ما تحتاجه مصر لتجاوز أزمتها ليس المزيد من التوصيات الفنية أو الحلول السياساتية السطحية، وإنما المزيد من العمل السياسي المنظم الذي يعيد للنقابات والتنظيمات العمالية دورها وتأثيرها المغيب.

[2] منشورات قانونية (1942). القانون رقم 85 لسنة 1942 بشأن نقابات العمال. تاريخ الاطلاع 13 ديسمبر 2023،https://manshurat.org/file/30869/download?token=js3M_Id7.

[3] منشورات قانونية (1985). القانون رقم 86 لعام 1985 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث العمل. تاريخ الاطلاع 13 ديسمبر 2023، https://manshurat.org/file/82383/download?token=tJr77ULs.

[4] منشورات قانونية (1944). القانون رقم 41 لعام 1944 الخاص بعقد العمل الفردي. تاريخ الاطلاع 17 ديسمبر 2023، https://manshurat.org/file/81040/download?token=ONMIvBLt.

[5] مركز الدراسات الاشتراكية (2014). العمال والنقابات: سلطة رأس المال ومستقبل كفاح عمال مصر من أجل النقابات. بوابة الاشتراكي.

[6] دوير، محمد (2021). الوعي المقدس: الحركة العمالية بين ثورتين 1919-1952. في يحيي فكري (محرر). مرايا-25 (104-113). القاهرة: مرايا للنشر والتوزيع.

[7] في يوليو 1952 أضرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، ورغم تأييدهم للجيش إلا أن احتجاجاتهم قوبلت بعنف شديد من جانب قوات الأمن، ما أسفر عن وفاة ثلاثة من بين العمال والأمن، بالإضافة إلى 28 جريح في صفوف العمال. اعتقلت قوات الأمن 528 عامل، وخضع 29 منهم لمحاكمات عسكرية قضت بإعدام العاملين مصطفى خميس ومحمد البقري في سابقة هي الأولي في تاريخ الحركة العمالية، وقد تم تنفيذ الحكم في 7 سبتمبر بعد 21 يوم على صدوره.

[8] منشورات قانونية (1956). قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 1956. الوقائع المصرية العدد «5 مكرر ب».

[9] منشورات قانونية (1952). القانون رقم 20 لسنة 1952 في شأن المؤسسة الاقتصادية. الوقائع المصرية العدد «5 مكرر أ».

[10] منصة العدالة الاجتماعية (2023). الجمهورية الأولي. المصري في سدة الحكم: عبد الناصر والجماهير. القاهرة.

[11] منشورات قانونية (1961). القانون رقم 111 لسنة 1961، منشور بالجريدة الرسمية في 1 يوليو 1961.

[12] منشورات قانونية (1961). القانون رقم 131 لعام 1961 في شأن تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية. منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يوليو 1961.

[13] منشورات قانونية (1962). القانون رقم 262 لعام 1962 بشأن تحديد الحد الأدني لأجور العمال في الشركات التابعة للمؤسسات العامة الصناعية. تاريخ الإطلاع 5 يناير 2024، https://manshurat.org/file/72037/download?token=ph-wDeNm.

[14] منشورات قانونية (1976). القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بتكوين النقابات العمالية. منشور بالجريدة الرسمية في 27 مايو 1976.

[15] بسيوني، مصطفى (2021). العمال ودولة يوليو: الحركة النقابية المصرية بين المصادرة والاستقلال. يحي فكري (محرر). مرايا-25 (114-121). القاهرة: مرايا للنشر والتوزيع.

[16] الأنصاري، صلاح (2007). عمال الحديد والصلب ورفض زيارة نافون. الحوار المتمدن، 21 يونيو.

[17] عادلي، عمرو (2022). محاكمة مسار الخصخصة في مصر: قراءة نقدية من وجهتي النظر الاقتصادية والقانونية. عمرو عادلي (محرر). منتدى الذاكرة والمعرفة للدراسات.

[18] كنعان، رحاحلة (2017). الدولة واقتصاد السوق: قراءات في سياسات الخصخصة وتجاربها العالمية والعربية (الطبعة الأولي). الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

[19] هارفي، ديفيد (2004). الإمبريالية الجديدة (The New Imperialism). (أكسفورد، مطبوعات جامعة أكسفورد).

[20] منشورات قانونية (1991). القانون رقم 203 لعام 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، منشور بالجريدة الرسمية 19 يونيو 1991.

[21] علي، خالد (2018). قراءة في دفاتر الخصخصة 1: بداية سياسات الخصخصة في مصر. المفكرة القانونية، 30 يناير. تاريخ الاطلاع 16 فبراير 2024، https://bit.ly/3UqJKL6.

[22] مبارك، عماد (2022). محاكمة مسار الخصخصة في مصر: قراءة نقدية من وجهتي النظر الاقتصادية والقانونية. عمرو عادلي (محرر). منتدى الذاكرة والمعرفة للدراسات (12-31). القاهرة.

[23] منشورات قانونية (1994). قرار رئيس الجمهورية رقم 534 لسنة 1993 بشأن الموافقة على منحة مشروع الخصخصة الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، منشور بالجريدة الرسمية في 5 مايو 1994.

[24] كنعان، رحاحلة (2017). الدولة واقتصاد السوق: قراءات في سياسات الخصخصة وتجاربها العالمية والعربية (الطبعة الأولي). الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

[25] مبارك، عماد (2022). محاكمة مسار الخصخصة في مصر: قراءة نقدية من وجهتي النظر الاقتصادية والقانونية. عمرو عادلي (محرر). منتدى الذاكرة والمعرفة للدراسات (12-31). القاهرة.

[26] خليل، هبة (2011). الجنزوري والخصخصة. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 7 ديسمبر.

[27] سيف، إبراهيم (2008). مبادرة الخصخصة تثير تساؤلات. مركز كير مالكوم-كارنيغي للشرق الأوسط، 2 ديسمبر.

[28] جلوبال ايكونومي (2021). أصول القطاع المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر 1990-2002. تاريخ الإطلاع 4 مارس 2024، https://www.theglobaleconomy.com/Egypt/bank_assets_GDP/.

[29] ميتشل، تيموثي (2023). دريملاند: النيوليبرالية التي تحلم بها. مجلة صفر، 23 مارس.

[30] بنين، جويل (2009). الاحتجاجات العمالية في مصر:النيوليبرالية والصراع الطبقي في القرن الواحد والعشرين (Workers’ Protest in Egypt: Neoliberalism and Class Struggle in 21st Century). مجلة دراسات الحركة الاجتماعية. 4(4). 449 – 454.

[31] بنين، جويل (2009). الاحتجاجات العمالية في مصر:النيوليبرالية والصراع الطبقي في القرن الواحد والعشرين (Workers’ Protest in Egypt: Neoliberalism and Class Struggle in 21st Century). مجلة دراسات الحركة الاجتماعية.4(4).449-454.

[32] رشدان، حسان (1996). انتفاضة عمال كفر الدوار: سبتمبر 1994. مجلة الشرارة، 1 يونيو.

[33] علي، خالد (2018). قراءة في دفاتر الخصخصة 3: طرق الدولة لإهدار المال العام ومواجهتها. المفكرة القانونية، 30 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 16 فبراير 2024، https://bit.ly/3vZP4M0.

[34] المحكمة الدستورية العليا. الموقع الرسمي. تاريخ الاطلاع 17 مارس 2024، https://bitly.cx/06e.

[35] بنين، جويل (2012). صعود عمال مصر. مركز كير مالكوم-كارنيغي للشرق الأوسط، 24 يونيو.

[36] ميتشل، تيموثي (2010). حكم الخبراء: مصر، التكنو-سياسة الحداثة. ت: شريف يونس، بشير السباعي. القاهرة: المركز القومي للترجمة.

[37] الهيئة العامة للاستعلامات (2022). وثيقة سياسة ملكية الدولة. القاهرة 14 يونيو.

[38] المصدر السابق.

[39] مركز دعم واتخاذ القرار. مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. بيانات وزارة التخطيط المصرية.

[40] عامر، سلوانس، زكي (2021). درجة تأثر سوق العمل بالتغيرات وأنماط النمو الاقتصادي: حالة مصر. منظمة العمل الدولية.

[41] أسعد، كرفت ومرواني، كنيدي وتشوينغ، وهبي (2022). دراسة حالة عن تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق العمل والمجتمع في مصر. منظمة العمل الدولية.

[42] عامر، سلوانس، زكي (2021). درجة تأثر سوق العمل بالتغيرات وأنماط النمو الاقتصادي: حالة مصر. منظمة العمل الدولية.

[43] بوابة الشروق (2023). صندوق النقد الدولي يشيد بوثيقة «سياسة ملكية الدولة». الشروق، 10 يناير. تاريخ الاطلاع 7 أكتوبر 2023، https://bitly.cx/B5ZG.

Read this post in: English