[1] مدخل تاريخي

لاتزال حركة حقوق الإنسان في سوريا في طور الجنين، على الرغم من أن انطلاقتها الأولى تعود إلى بداية ستينيات القرن الماضي، وذلك بإشهار رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في يوليو 1962. وعلى الرغم من أسبقية الفكرة حينها، إلا أن نشاط الرابطة كان محدودًا للغاية، سرعان ما توقف. وبعد سنوات، تحديدًا في سبعينيات القرن الماضي، شكلت نقابة المحامين لجان تعنى بحقوق الإنسان. وفي مارس 1978، صاغ عدد من المحامين عريضة، نالت تأييد 25% من أعضاء الهيئة العامة لمحاميي دمشق، للمطالبة بعقد جلسة لهيئة النقابة لمناقشة قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان.[2] إلا أن القمع سرعان ما طال نقابة المحامين، في ظل موجة عارمة من المواجهات مع النقابات المهنية، أودت بقياداتها إلى السجون؛ حيث استغلت السلطة الرهاب من التيار الإسلامي المتمثّل حينها في جماعة الإخوان المسلمين، وتوّجت موجة القمع بمجزرة مدينة حماة 1982، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين فضلًا عن تدمير جزئي للمدينة.

وبسبب تعاقب الديكتاتوريات، لم تنتظّم الحركة الحقوقية في سوريا بشكل واضح حتى سنوات قليلة ماضية. إذ واجهت الحركة درجات قمع متفاوتة منذ عام 1958، الذي شهد الوحدة بين سوريا ومصر وتأسيس جهاز للمخابرات العامة. وإبان استقرار “النظام الأمنوقراطي”[3] المستمر منذ انقلاب 1970، وصولًا إلى توريث الحكم الجمهوري سنة 2000، كان من المستحيل أن تتوافر الظروف اللازمة لاكتمال نمو وتطور حركة حقوق الإنسان، وهكذا لم تبرح طور الجنين برغم مرور عدة عقود على نشأتها. وصار الكلام عن حقوق الإنسان يؤدي لأقسى أنواع العقاب في ظل حالة طوارئ دائمة.

في1989أُنشئت “لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان”، بتأثير مباشر من حركات التغيير الديمقراطي في المعسكر الشرقي، وسعيًا لتسجيل بداية انطلاق الحركة الحديثة لحقوق الإنسان. أي أن حدثًا سياسيًا كان هو المؤسس، مما حمل على الخلط بين الحقوقي والسياسي، الأمر الذي سيكون له امتدادات “تعاني” منها الحركة الحقوقية حتى يومنا هذا. وقد أودى الخطاب السياسي بمؤسسيها للسجن في ديسمبر 1991، بعد إصدار اللجان بيانًا انتقد غياب الشفافية في إعادة انتخاب حافظ الأسد.

في 2000، وبعد خطاب القسم الذي أداه بشار الأسد لوراثة الجمهورية، عاد بعض الأمل للأوساط الحقوقية، وبدأ العمل على تأسيس منظمات وجمعيات مختلفة، لكنها لم تحصل على الترخيص القانوني.، بل يمكن القول أن حركة حقوق الإنسان في سوريا لم تتبلور بشكل واضح قبل 2011، مع انطلاقة الانتفاضة السورية السلمية، التي نتج عنها حركات احتجاجية شعبية وسلمية، ثارت من خلالها جموع الشباب على الاستبداد، مطالبة بالتغيير الديمقراطي.

وقبل أن تتم عسكرة المشهد وتحوّل المسألة السورية إلى “مقتلة” –ساهمت قوى إقليمية وأقطاب دولية في تأجيج نيرانها بشكل مباشر أو غير مباشر– برزت بعض المنظمات السورية التي كانت تنشط في المهجر، بالإضافة لبعض المنظمات التي فشلت في الحصول على ترخيص رسمي إبان ما سُميّ آنذاك بحقبة “التحديث والتطوير” التي قادها بشار الأسد على المسرح الاقتصادي، من خلال تعزيز الليبرالية العشوائية اقتصاديًا وتقييد أي انفتاح سياسي أو حقوقي في المجتمع.

تلك الليبرالية أفسحت المجال لتعزيز منظومة الفساد الممنهج، وبالتالي فاقمت من الفجوة الطبقية. فضمت الاحتجاجات مجموعات من أفراد الطبقة الوسطى التي تم إفقارها، إلى جانب الكادحين الذين لم ينالوا من الاشتراكية المُطبّقة نظريًا إلا الفتات، ودفعوا في المقابل ثمنًا باهظًا لتعزيز رأسمالية “الدولة” أو بالأحرى رأسمالية أهل السلطة.

منذ 2011، يسعى النظام السوري لتوظيف لغة حقوق الإنسان المبسترة، من خلال استقطاب بعض الأشخاص لتشكيل منظمات غير حكومية شديدة الحكومية (GONGO’S) واستغلالها لتكون صوته في المجال الحقوقي.

خلال العشرية الأولى من حكم وريث الجمهورية بشار الأسد، عزّز النظام من سيطرته على المشهد المدني عندما استشعر، تحت ضغوط المانحين الغربيين، ضرورة إفساح المجال أمام “مجتمع مدني” تحت السيطرة الأمنية. وهكذا استطاع النظام، من خلال “الأمانة السورية للتنمية” التي تأسست عام 2007، استقطاب التمويل المخصّص للمجتمع المدني ضمن اتفاقيات الشراكة، وكذا من خلال تطبيق اتفاقية برشلونة 1995. حينها، كان من المرفوض إقحام الهيئة في المجالات الحقوقية وتم حصر عملها في أنشطة التنمية على أنواعها.

إلا أن الزمن قد تغيّر، ومن المتوقع أن تنتهج أجهزة الدولة أسلوبًا جديدًا تسيطر من خلاله على العمل الحقوقي، ظهرت بوادر ذلك الأسلوب من خلال إنشاء ما اصطلح على تسميته بــــــــ الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان في 2013.[4] ويعتبر أغلب النشطاء في مجال حقوق الإنسان، الذين تم استطلاع آرائهم، أن الفيدرالية –التي لم يُسجّل لها أي نشاط فعلي عدا إصدار البيانات– تحظى بقبول ورعاية السلطات السورية. ولم تهتم أدبيات الحركة الحقوقية السورية بالرصد والتقييم المنهجي لنشاط الفيدرالية؛ مما يجعل هذا الاتهام في إطار التقدير أو الموقف السياسي.

إن نشاط غالبية المنظمات السورية، التي تأسست دون ترخيص في فترات سابقة كما أسلفنا، أو تلك التي أبصرت النور مع بدايات الحراك الشعبي، يتم عمليًا خارج الأراضي السورية. وتعتمد هذه المنظمات على شبكات سرية في مناطق سيطرة النظام، فيما تعتمد على شبكات تتراوح بين السرية الكاملة وبين التخفي النسبي في مناطق سيطرة فصائل مسلحة متنوعة، سواء إسلامية معتدلة أو عصابات متطرفة أو قوات كردية.

أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه حركة حقوق الإنسان في سوريا

الثقافة المهنية في المجال الحقوقي

في ظل الافتقار إلى أدوات المعرفة بحقوق الإنسان وفصلها عن النشاط السياسي أو الموقف الأيديولوجي، نشأت الحركة الحقوقية السورية في ظل مناخٍ غير صحي ساد فيه التسلط والقمع، ومُنع فيه أي نشاط حقوقي، خلال خمسة عقود على الأقل، في ظل مستويات متفاوتة من التشدد. كما غابت ثقافة حقوق الإنسان عن المجتمع السوري وبدا أنها لغة أجنبية لا تحمل في مضامينها ما يمثل أهمية للسوريين.

تتأثر أيضًا الحركة الحقوقية السورية بشكل لا لبس فيه بصراع الأيديولوجيات المهيمنة على الساحة السياسية المحلية والإقليمية. وهي عمومًا أيديولوجيات غير ديمقراطية في نصوصها وممارساتها، من أقصى اليسار، مرورًا بالقوميين العرب المعادين للبعث بعد طول انتماء، وصولًا إلى إسلاميين متنوعي الانتماءات رغم الوجود المهيمن لجماعة الإخوان المسلمين.

إن القوى السياسية المتواجدة في المشهد السياسي تؤثّر سلبًا على العمل الحقوقي وتقصيه عن المبادئ الأساسية المرتبطة بالحياد المهني والتجرّد الأيديولوجي مع التمسك بالحقوق والمبادئ القائمة على تعزيز الحريات.

بالمقابل، استقطبت بعض الأحزاب والقوى السياسية العاملين في المجال الحقوقي؛ مما أفقد العمل الحقوقي –رغم تواجد النيات الطيبة– جزءً من مصداقيته.

يمكن التأكيد في ظل تلك الظروف على أن غالبية المنظمات الحقوقية عاجزة عن أن تكون عابرة للمناطق وللمجموعات الإثنية والطوائف، كما يتضح في أداء أعضائها والعاملين فيها رواسب عدة مرتبطة بانتماءات محددة، وهذا دليل يُضاف إلى ما سبق الإشارة إليه عن مدى ضعف الثقافة الحقوقية، والابتعاد عن المهنية في الممارسة، والتأثر بالعقائد السياسية والدينية في التوجه وفي الأداء.

ومن خلال متابعة الأداء، يُخشى في بعض المراحل أن تتعرض مسارات العمل، خصوصًا في مجال توثيق الانتهاكات، إلى التسييس بنسبٍ متفاوتة، بعيدًا عن سوء النية بالتأكيد، وإنما كنتيجة حتمية للانتماءات العقائدية الأقوى من الانتماء إلى مؤسسة حقوقية لها قواعد مهنية محددة. وعلى سبيل المثال، فقد نشب جدل حاد بخصوص بعض المصطلحات المستخدمة في صياغة التقارير، وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج الخلافات، والسعي إلى إدانة من يستخدم مصطلحات حقوقية مُجرّدة بعيدةً عن المفردات “الثورية”، من ضمن هذه المصطلحات الجدلية كان تعبير “الشهيد”، حيث تم –بشكل لا لبس فيه– إدانة من يستخدم التعبير الحقوقي “القتيل” كبديل عن التعبير الثوري. ولم تتوصل المنظمات –رغم محاولات الحوار– إلى اتفاق على توحيد التسمية. وصار من الملاحظ أن قتلى المعارضة هم شهداء بينما قتلى الطرف الآخر هم مجرد قتلى، والعكس صحيح. إنها لغة إعلامية ثورية تقمّصتها المنظمات الحقوقية في العموم ومن خرج عنها أصابته سهام الانتقاد والتنديد.

إن المنظمات الحقوقية السورية –في غالبيتها– تفتقر للكوادر المهنية الحقوقية التي تمتلك الكفاءة المناسبة للتعامل مع حجم الموضوع وأهميته، فضلًا عن أن تراكم سنوات القمع والمنع، حرم معظم المهتمين من تلقي التعليم والتدريب في مجالات الدفاع والمناصرة والتوثيق. كذا فإن غياب العمل المؤسسي القائم على الجماعية، وغالبية العاملين بالمنظمات يقيسون عملهم على خبراتهم السابقة كنشطاء سياسيين أو إعلاميين، ما يؤثر سلبًا على العمل الحقوقي. كما تظهر مشكلة الإدارة المرتبطة بشخص محدد أو التي تبتعد عن التشاور والانتداب في العمل، فصار عددًا كبيرًا من قيادي هذه المنظمات وأفراد عائلاتهم، مرادفين للمؤسسة. وصارت المؤسسات تُكنّى بمدراءها بعيدًا عن معايير العمل المؤسسي.

تأثير الانتماءات السياسية

يتضح حجم تأثير الانتماءات السياسية على قيادات المنظمات الحقوقية والعاملين فيها، من خلال متابعة ما يصدر عنها من تقارير وما تتخذه من مواقف. فيتم التركيز –غالبًا– على توثيق وإدانة جرائم وانتهاكات النظام الحاكم. وبالمقابل، إهمال الإشارة إلى جرائم الأطراف الأخرى –المحسوبة على الثورة– أو التقليل من خطورتها. وعلى الرغم من استحالة إجراء أية مقارنة بين ممارسات وانتهاكات الطرفين؛ حيث أوضحت التقارير الدولية كما المحلية أن نسبة جرائم السلطات الحاكمة تتجاوز 90% من إجمالي الانتهاكات المرتكبة في سوريا، والباقي تتقاسمه عصابات داعش وفصائل المعارضة، إلا أن المهنية تفرض –نظريًا– على العاملين في هذا الحقل الالتزام بالمعايير المهنية في توثيق الانتهاكات، أيًا كانت الجهة المرتكبة. وبغض النظر عن مواقف قيادات المنظمات والعاملين بها تجاه مرتكبيها. وبرغم ذلك، ومع مرور السنوات وتنامي الوعي الحقوقي، يمكن الحديث عن تقدم في هذا المجال، إذ تزايدت الإشارات إلى هذه الانتهاكات المرتكبة من أطراف محسوبة على الثورة رغم من التحفّظ البادي في صياغة التقارير. إلا أن التسييس يبقى تحديًا أساسيًا يحتاج لعمل ثقافي حقوقي أكثر شمولًا؛ سعيًا نحو تجاوزه أو التخفيف من تأثيره قدر الإمكان.

الثقة بفعالية العمل الحقوقي

بعد سبع سنوات من الأزمة السورية، يعبّر الضحايا أو أفراد عائلاتهم عن يأسهم من أن تؤدي جهود المناصرة إلى نتائج إيجابية تشمل جبر الضرر ومحاسبة الجناة. إذ ضعفت الثقة في إمكانية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، كما بدا اليأس واضحًا من الوصول إلى أية نتائج ملموسة لعمليات توثيق الانتهاكات. وساد الإحباط من إمكانية التقدم ولو لخطوة تجاه “تحقيق العدالة”، وذلك كله بسبب الشعور القوي بتخلي المجتمع الدولي عن الضحايا وعن الدفاع عن حقوقهم أو التضامن معهم، فيما يواجه العاملون في المجال الحقوقي صعوبات جمة في إقناع المواطنين بالتعاون معهم.

في هذا الإطار، يعد المصير السلبي لملف “قيصر/Caesar” –الذي طرح أمام الرأي العام الدولي الحقوقي والإعلامي والسياسي آلاف الصور لجثث الضحايا الذين قُضوا تحت وطأة التعذيب في المعتقلات الحكومية السورية، والذي اعتبره كبار الخبراء الدوليين ملف القرن– مؤشرًا داعمًا لهذا الشعور بالعجز عن تحقيق أي تقدم في الملفات الحقوقية.[5] وخلال تبادل الحديث والنقاش مع الموظفين الأمميين الذين يتابعون هذا الجانب من الملف السوري، تظهر علامات الإحباط وخيبة الأمل، وهو ما يظهر بطبيعة الحال بشكل أكثر قوة بين السوريين.

الحصول على التمويل المستدام

إن توافر التمويل اللازم لضمان استمرارية عمل المنظمات في بيئة مهنية فاعلة يُمثلُ أيضًا تحديًا أساسيًا أمام المنظمات الحقوقية، خصوصًا في دول العالم الثالث. الأمر الذي يمكن ملاحظته بشكل واضح فيما يتعلق بتمويل المنظمات السورية، وتطور سياسات الجهات المانحة خلال السنوات الماضية. وعلى الرغم من ضعف الحجة القائلة بأن الجهة المانحة تفرض بشكل مباشر و”وقح” أجندتها السياسية على الجهة المستفيدة، مما يضطرها إلى تغيير توجهاتها وإخضاع أنشطتها لأجندة الجهة المانحة، إلا أن المانح –وله الحق في ذلك– لديه سياسات وتوجهات معينة يربط بينها وبين ما يمنحه من أموال إلى الجهات المستفيدة. ومن أسوأ ما يواجه المنظمات إزاء قدرتها على الوصول إلى التمويل، هو افتقارها للمشروع الواضح والمنظم، وبالتالي عدم تحديدها لوجهتها ولأهدافها؛ مما يفسح المجال أمام الجهة الممولة لفرض أجندتها أو توجيه أنشطة المنظمة، ويساعدها في ذلك ضعف حجة المشروع المطروح عليها. وقد أثبتت التجربة أن المنظمات الحقوقية التي استطاعت تقديم برنامج عمل محكم وواضح الأهداف ويتمتع بالشفافية وقابل للتطبيق –وهي حالات نادرة– نجحت في الحصول على تمويل غير مشروط نسبيًا.

إن القدرة على تأمين التمويل اللازم لمواصلة العمل الاستقصائي والتوثيقي والتوعوي، على أقل تقدير، صار يُشكّل معضلة وتحدٍ كبير لكل المنظمات المدنية السورية العاملة في مجال حقوق الإنسان. ويبدو أن تفاقم الأزمة السورية واستمرارها دون أية محاسبة دولية، قد دفع بالكثير من الجهات المانحة إلى التراجع عن اهتماماتهم التي أبدوها، في بدايات الربيع العربي، برغبتهم في تمويل العمل الحقوقي، واختاروا مؤخرًا الانصراف إلى تمويل المساعدات الإنسانية التي تؤتي نتائج ملموسة بعكس النشاط الحقوقي. كما اتجهت بعض الجهات المانحة إلى تمويل الدراسات التي تهتم بإعادة إعمار الحجر دون البشر. وكذا، فمسألة التمويل أضحت نوعًا من التقليد/الموضة الذي يتغير مع تغير الفصول. فالرائج حاليًا هي مسائل التكيّف، بالإضافة إلى البحث في أبعاد ومخاطر وسبل الحد من الهجرة غير الشرعية، وعدد طلبات اللجوء. ولا يجب أن نغفل أهمية تحليل أسباب صعود الإرهاب وعوامل انتشاره.

كلها “موضات” جديدة أبعدت المانحين عن قضايا حقوق الإنسان، ودفعت بهم نحو الانتقائية في المشاريع، حيث لم تعد قضايا التوثيق والمناصرة الحقوقية تثير اهتمامهم، كما أصبحت الجهات المانحة تنأى بنفسها عن تمويل مشروعات تركز على العدالة الانتقالية. وفي هذا الاتجاه، فرض التمويل نفسه كعامل اختيار لحقل العمل والنشاط، فنجد بعض المنظمات الإنسانية تخترق العمل الحقوقي بسبب توافر التمويل المخصص له، أو نلاحظ اتجاه بعض المنظمات الحقوقية للعمل على أنشطة لا علاقة لها بصلب أهداف المنظمة، وذلك لمجرد توفّر التمويل المخصص لهذه الأنشطة.

المخاطر الأمنية

تمثل المخاطر الأمنية تحديًا للمنظمات الحقوقية السورية والعاملين فيها. وكما أشرنا، فهذا التحدي قد يصل إلى القتل في مناطق سيطرة النظام الحاكم؛ مما يدفع المتعاونين مع المنظمات الحقوقية السورية –الموجودة خارج الحدود– للعمل بشكل سري وفردي. كذا الوضع في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام؛ حيث لا يقبل أي طرف في النزاع بأن تمارس المنظمات الحقوقية عملها بمهنية واستقلالية في المناطق الخاضعة لسيطرته، على الرغم من التفاوت في درجة الخطورة. ففي مناطق سيطرة النظام، يكون المصير هو التصفية الجسدية أو الاختفاء القسري. بينما في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة المختلفة، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للضغوط والترهيب والاعتقال إلا أن هامش المناورة والتفاوض متاح نسبيًا في تلك المناطق.

وغني عن القول إنه لا توجد أية إمكانية لنشاط علني للمنظمات الحقوقية في مناطق سيطرة النظام والمنظمات الإرهابية كداعش مثلًا، حيث يمارس أفرادها عملهم بشكل سري. وبالمقابل، فالحقوقيون العاملون في مناطق غير خاضعة لسيطرة هذه الأطراف، يعانوا أيضًا ضغوط أمنية ومعيشية كبيرة من طرف قوى الأمر الواقع. كما لا يمكنهم التطرق إلى الانتهاكات في مناطق “درع الفرات” و”غضن الزيتون”، وهي أسماء لعمليات عسكرية مدعومة من قِبل الجيش التركي في الشمال الغربي للبلاد، إضافة إلى الصعوبة الشديدة في رصد وتوثيق انتهاكات “وحدات حماية الشعب” الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني وما يسمى بـ “قوات سوريا الديمقراطية.”

العمل المشترك والتطلع إلى المستقبل

تحاول المنظمات الحقوقية السورية تنسيق الجهود فيما بينها، وفي هذا الإطار دعمت مؤسسة “اليوم التالي لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا”[6]سنة 2012 إطلاق منصة للتنسيق بين ما يقارب 16 منظمة حقوقية تهتم بمسألة العدالة الانتقالية. كما جرت محاولات أخرى، لكنها اصطدمت بالثقافة السياسية السائدة والتي تُغلّب الانتماء العقائدي على المصلحة المشتركة. كما أن أية عملية تنسيق أو سعي للتشارك تعاني من الخلافات الدائمة على تصدر المشهد، على الرغم من فداحة الموضوع المراد معالجته. وفيما يتعلق بــــــــ “المفاوضات” ففي حقيقة الأمر لم تتم أية مفاوضات جادة ومباشرة بين أطراف النزاع السوري حتى اليوم، ولا توجد في الأفق بوادر إمكانية توحيد الموقف تجاه المسارات المختلفة لما يسمى بالمفاوضات.

إذ تتسم نقاشات المنظمات الحقوقية بـ “العملياتية”، وعند طرح ضرورة العمل المشترك في مسائل ذات بعد استراتيجي، كالعلاقة مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة من أجل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، ينحصر النقاش في المطلوب ويتوقف عنده دون تطوير لأي بعد استراتيجي للتفكير في هذا الإطار.

كما نلاحظ افتقاد روح المبادرة واقتصار الجهود على الاستجابة لمسائل تطرح على المنظمات من خارجها. وبالتالي تغيب التصورات الشاملة والديناميكية لمشروع وطني متكامل مستقبلي للعدالة الانتقالية في سوريا. ويسود الاعتقاد بأن كل منظمة لديها تصوراتها الخاصة عن التحديات التي يجب معالجتها ضمن برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية، ولكن يغيب النقاش العام الذي يجمع هذه الأفكار ويسمح بوضع تصور شامل لتحديات العدالة الانتقالية وسبل معالجتها.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدور السلبي للوسيط الدولي السيد “ستيفان ديمستورا” وفريقه في تجزئة العمل الحقوقي الجماعي وتشتيت الجهود المبذولة، وغياب أي نوع من التضامن، وإبعاد الحقوقيون عن واجب التنسيق وبالتالي تسهيل ضم جزء منهم لبعض المسارات التفاوضية، التي لا تؤثر البتة على الصراع ولا توقف شلال الدم ولا تنهي عمليات الاخفاء القسري ولا تُظهر أية معلومة عن مئات الآلاف من المعتقلين.

لقد تعامل فريق ديمستورا مع مسألة الشراكة مع المجتمع المدني بطريقة توظيفية؛ فاستخدمها لتوسيع هامش المناورة في مباحثاته مع جميع الأطراف والدفع بأجندته الخاصة المرتبطة برؤيته للصراع في سوريا والكيفية التي يجب أن تسير بها المفاوضات. ولم يكن ديمستورا مهتماً بالاستماع لصوت المجتمع المدني إلا فيما يُساعد تكتيكاته. فكانت “غرفة المجتمع المدني” عديمة الفاعلية، وأصوات المنظمات المدنية صرخات لا تجد أذنا صاغية، خاصة عندما يتعلق الموضوع بملفات حقوق الإنسان، مثل مصير المعتقلين وآثار عمليات الحصار وحماية المدنيين من القصف. فضلا عن أنه، وتحت شعار التوافق مع منظمات قادمة من دمشق تعمل بشروط الحكومة السورية، تم -وبرعاية فريق ديمستورا- توجيه دعوات باسم المجتمع المدني السوري -زورًا وبهتانًا- عبر عنها بوضوح بيان بروكسل الشهير في شهر أبريل الماضي.

على الجانب الاخر يستمر تواصل هذه المنظمات الحقوقية مع المجتمع الدولي بنسب متفاوتة. حيث يتعاون الحقوقيون السوريون مع لجان التحقيق الخاصة بسوريا، ويمدونها بما هو ممكن من وثائق ومعلومات. أما من جهة الدور الاستشاري الذي يمكنهم أن يلعبوه إلى جانب وفد الهيئة العليا للمفاوضات، فهم أيضا لا يبخلون بتأديته على الرغم من التهميش–غير المتعمد– لآرائهم ومعاملتهم من قِبل هيئات المعارضة كطرف ثانوي. ومن أكثر الأمثلة إيلامًا، هي الطلب الطارئ الذي وجه إلى وفد المعارضة المفاوض، في إحدى جولات جنيف الماراثونية، لتقديم لائحة بأسماء المعتقلين، لم يكن قد قام بإعدادها قبل الوصول إلى قاعة الاجتماع. في ذلك اليوم، بذلت المنظمات السورية جهد جبار استطاعت من خلاله تزويد الوفد بقوائم –قد تكون غير مكتملة– خلال ساعات معدودات.

لقد ظهرت الحركة الحقوقية السورية وكأنها تتقدم على الهيئات السياسية المعارضة في إدارتها ومعالجتها للكثير من الملفات. فهي قبلت –بشكل مبكر– نقاط كوفي عنان الست في جنيف 2012،[7] والتي رفضتها وقتها بعض رموز المعارضة السياسية الرئيسية. كما أهتمت المنظمات بالتواجد في جنيف، وهي على علم أن النظام غير راغب في التفاوض ويسعى إلى الحسم العسكري؛ مما دفع المنظمات الحقوقية السورية إلى دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض منطقة حظر جوي تُجنّب المدنيين براميل البارود التي دمرت العديد من المناطق، وقتلت أعدادًا هائلة طوال سنوات الأزمة السورية. بالمقابل، لم يُسجّل لهذه المنظمات أية دعوة واضحة للتدخّل الخارجي بأي صورة من الصور.

لقد أثبتت الفترة القصيرة والمؤلمة التي عايشتها المنظمات الحقوقية السورية خلال السنوات السبع الماضية، قدرتها النسبية على توثيق الانتهاكات –قدر استطاعتها– وفقًا للمعايير العلمية والحقوقية المتعارف عليها. وبرغم وقوع بعض الأخطاء، إلا أن الانتباه لها ومعالجتها، ساعد أيضًا في تصويب نشاط المنظمات ومناهج عملها.

خاتمة

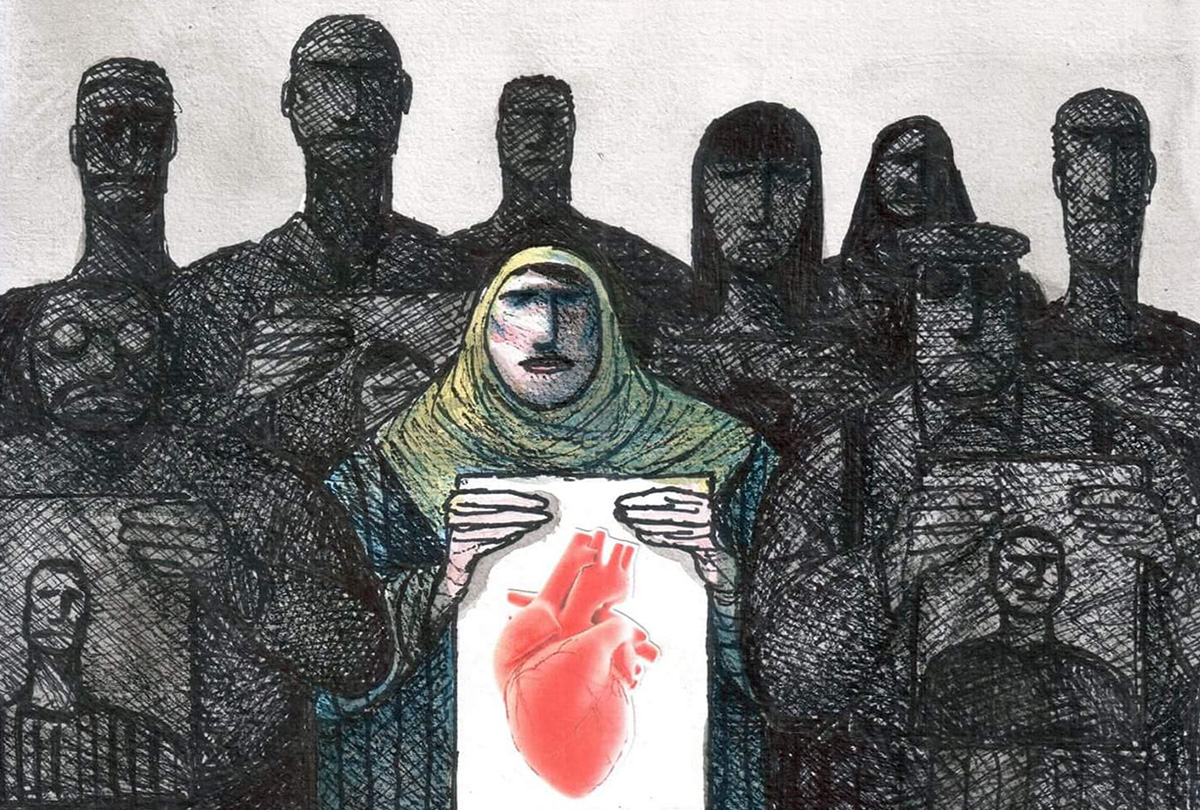

لقد عبر السوريون مساراً مؤلماً تدرّج من مرحلة ”إدارة الأمل“ بالتغيير والتحول الديمقراطي التي سادت في بدايات الثورة السلمية، إلى مرحلة ”إدارة الألم“ مع توسع أعمال العنف والقمع والعنف المضاد؛ لتصل في أيامنا هذه إلى ما يمكن اعتباره مرحلة “إدارة الهزيمة.” و”إدارة الهزيمة” تعني الخروج منها بناءً على تصور مدني حقوقي مشترك لمستقبل بلاد دمّرها حكامها والمجموعات الإرهابية وصمت المجتمع الدولي.

إن الأمل المتبقي للإنسانية التي أصيبت بعار خذلان السوريين، هو التركيز على الملف الحقوقي المتضمن تنظيم وتنسيق العمليات التوثيقية، بالإضافة إلى إعداد الملفات الضرورية لإنجاز العدالة الانتقالية في المستقبل. وربما لن تتحقق هذه العدالة في الأمد القصير أو المتوسط، إلا أن دروس التاريخ علمتنا أنها قد تتحقق في وقت ما –ربما لن يعيشه من يعمل الآن على صياغة ملفاتها.

إن عمل المنظمات الحقوقية السورية سيصبح هو الدعامة الرئيسية لبناء الأمل المطلوب لتجاوز الاحباط المهيمن على السوريين، هذا الأمل المعقود على العمل الحقوقي سيكون سيفًا ذو حدين، فمن جهة ستخضع هذه المنظمات لضغط أخلاقي ومهني كبير، ومن جهة ثانية، ستتعزّز مصداقيتها في الأوساط الحقوقية الدولية وتتعزّز مقدرتها على جلب التمويل غير المشروط. وفي هذا الإطار، يجب العمل على تعزيز المهنية والثقافة الحقوقية، بتدريب العاملين والعاملات لرفع الوعي الحقوقي والتخلص من تأثير الانتماءات العقائدية على العمل الميداني.

وفي مرحلة نشوة “الانتصار” لقوى الظلم خلال الفترة القريبة المقبلة، ستخضع هذه المنظمات لضغوط شديدة وحملات تشويه إعلامية تتضافر فيها جهود الإعلام السوري الحكومي مع إعلام حلفاؤه الذين ساهموا في “انتصاره” وارتكبوا أيضًا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. هذه الضغوط كلها، تستوجب من المنظمات الحقوقية تعزيز الحيادية المهنية والموضوعية في معالجة ملفات الانتهاكات، والابتعاد عن الخوض في جدل بيزنطي حول هوية الجلاد والضحية.

في النهاية، سيكون لحركة حقوق الإنسان في سوريا دورًا نظريًا كبيرًا في المرحلة القادمة، مهما كانت صيغة العملية السياسية. وبالتالي، فتعزيز قدراتها ودعمها ورفع مستوى مهنيتها هي تحديات تواجه المنظمات وإداراتها، كما تواجه ما تبقى من مجتمع مدني دولي يعمل في مجال حقوق الإنسان، ويسعى لتحقيق ولو جزء من العدالة في سوريا.

فلا سلام أو استقرار من دون عدالة.

[1] أتقدم بالشكر للأخوة ميشيل شماس، فضل عبد الغني وبسام الأحمد على مشاركتي التفكير لإنجاز هذه الورقة.

[2] وائل السواح، واقع منظمات حقوق الإنسان في سورية وآفاقها (1/2)، موقع الأوان، 3 سبتمبر 2008

[3] التعبير للدكتور حيدر إبراهيم علي لوصف الأنظمة الأمنية التي تجاوزت مفهوم الدولة البوليسية.

[4] بيان حول تأسيس الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، 29 نوفمبر 2013.

[5] سوريا: قصص وراء صور بعض المعتقلين القتلى، هيومن رايتس ووتش، 16 ديسمبر 2015

Read this post in: English