ثورة فريدة في بلد إسلامي

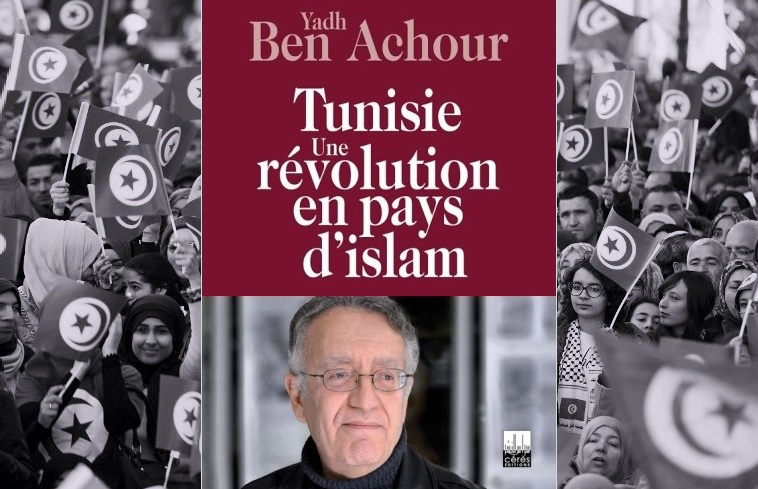

قليلةٌ هي الكتب التي تناولت الثورة التونسية بعمق وسبرت أغوار نجاحاتها وإخفاقاتها، لذلك يُعتبر كتاب عياض بن عاشور [1] “تونس، ثورة في بلاد الإسلام”[2]، الذي ترجمه فتحي بلحاج يحي من الفرنسية، مُهمًّا لأنه يقدم قراءة تاريخية وسياسية واجتماعية للثورة التونسية، رؤية يمتزج فيها التاريخ بالحاضر، مع استشراف لبعض مآلاتها.

يبدأ الكاتب بتقديم الأدلة على كونها ثورة، أبهرت العالم ونالت إعجاب المنظمات الحقوقية الدولية، خاصةً فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في تأمين سلمية التحركات وتأطيرها وسلاسة الانتقال الديمقراطي، وتعد جائزة نوبل للسلام التي نالها الرباعي الراعي للحوار سنة 2015 [3] اعترافًا بالثورة التونسية، وبتفرّد نموذجها السلمي، فهو يرى أنها فريدة في التاريخ الإنساني، حيث أسست لنموذج غير مسبوق يمزج بين القديم والجديد، البداية كانت تقودها عناصر من النظام السابق، الأعضاء المقربون من نظام بن علي، رئيس مجلس النواب –الذي انتقلت إليه السلطة، حسب الفراغ الدستوري الذي نشأ عن هروب رئيس الجمهورية في الرابع عشر من يناير عام 2011– ورئيس الحكومة الذي بقي في منصبه لشهور، ضمانًا للاستمرارية، وفريدة لأنها أسست مجلسًا دستوريًا غير منتخب، مكون من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وخبراء في القانون، هذا المجلس كان له دور حاسم في انتخاب هيئة تشرف على الانتخابات، وقوانين تنظم الحياة الحزبية والجمعية والحريات العامة والفردية.[4]

أول ما يناقشه عياض بن عاشور في كتابه هو تعريف الثورة، متسائلًا هل هناك معيار واحد للثورة؟ ويجيب بسرعة إن الثورات لا تتشابه، فالثورة الفرنسية تختلف عن الثورة الإنجليزية وعن الثورة الأمريكية والروسية والصينية، فلكل ثورة خصوصياتها وقيادتها ومآلاتها، فهو يرى أن للثورة التونسية خصوصيات، منها غياب قيادات الأحزاب السياسية –التي فقدت فاعليتها كنتيجة لعقود من المنع والقمع– عن قيادتها أيديولوجيًا، وبالتالي افتقارها إلى “رؤوس تفكر”. إلا أنه يرى كذلك أنها قد امتلكت الأركان الأساسية لاكتمال شروطها الثورية، وهي، حسب رأيه، أولًا قيادتها التي كانت حركة شعبية عارمة أسقطت نظامًا بشخوصه ورموزه، ثم أنها جاءت للتذكير بالمبادئ الإنسانية الكونية، فضلًا عن امتلاكها للبعد الأخلاقي المصاحب لكل تغيير، وهو ما سمح لها ببناء نظام جديد، مغاير تمامًا لما سبقه.

إلى ذلك، يعتبر الكاتب الثورة في بلد إسلامي تحدّيًا، فرغم كثرة الثورات وتعددها في البلدان الإسلامية، فإن المؤرخين وعلماء الكلام والفلاسفة، لا يرون فيها تغييرًا إيجابيًا، بل “إفسادًا لنظام الكون”[5] وحتى قصيدة أبي القاسم الشابي التي تتغنى بالثورة “اذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر” فقد جلبت له اتهامات بالهرطقة والزندقة، فالثورات في البلدان الإسلامية، عبر التاريخ، يقول الكاتب جازمًا، يجب أن تكون لها بوصلة واحدة، فهي لا تتجه إلى الأمام، بل تعود دائمًا إلى الوراء، مرجعها “النموذج الأصلي” أي مدينة الرسول.

المهم بالنسبة لابن عاشور، أن الثورة التونسية أنهت ثلاثة أفكار سائدة، الأولى هي أن الديمقراطية “مستوردة”، فهذه الأخيرة ليست مرتبطة بالثقافة الغربية “إلا عرضيًا”، وهي جزء لا يتجزأ من الطبيعة الموجودة في الإنسان، وثانيًا فكرة الاستثناء العربي المرتبط بالاستبداد، فهي قد نادت بالديمقراطية، وأخيرًا مقولة عجز الشعوب في هذه المنطقة عن اكتساب حقوقها، حيث تحدت الجماهير الغاضبة القمع البوليسي وكسرت جدار الخوف.

تونس: تقليد تاريخي في الحداثة

بالنسبة للكاتب، ترجع جذور الحداثة إلى ما قبل استقلال تونس، منذ القرن التاسع عشر، وذلك عبر علامات مضيئة هامة، مثل إلغاء الرق سنة 1946 ودستور 1861، الذي كان يُقصد به تقييد سلطة باي تونس وكذلك إنشاء المدرسة الصادقية العصرية (1875) كمنافس للمدرسة التقليدية الدينية في جامع الزيتونة، ثم جاءت دولة الاستقلال، التي يرى أنها وإن فشلت في تكريس الحداثة “كأسلوب حكم” عبر فرض نظام ديكتاتوري، إلا أنها نجحت مع بورقيبة في علمنة المجتمع، عبر إصدار “مجلة الأحوال الشخصية” (1956)، التي منعت تعدد الزوجات وحددت السن الأدنى للزواج وشرط موافقة الزوجة. وكذلك إعادة صياغة المنظومة القانونية وعصرنة التعليم وتحديثه، هذا التعليم الذي كان من نتائجه المباشرة رفض محاولة “أسلمة المجتمع” التي جرت محاولات لفرضها مباشرةً بعد الثورة.

ويخلص الكاتب إلى أننا أمام ثورة شبه فريدة، استفادت من إرث طويل من التحديث، لكن لا تقودها أحزاب وليست لها برامج جاهزة. ثورة أسقطت الديكتاتورية بواسطة “اللغة”، عبر شعارات تختزل مطالب سياسية واجتماعية، حول الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والنزاهة في تسيير الشأن العام، وهي ثورة لا دينية، إذ لم تخرج من المساجد، مثل الذي حدث في عدد من الدول العربية، ولم تنطق حناجر المتظاهرين بشعارات دينية.

الفترة الانتقالية: تأكيد لأهداف الثورة ووعودها

أحد أهم خصائص الثورة التونسية وربما تفردها في اعتقاد الكاتب هي عدم قطعها مع الماضي، حيث شارك عناصر من النظام القديم في الحكومة الأولى التي شكلت في السابع عشر من يناير عام 2011، والثانية التي شكلت في السابع والعشرين من فبراير 2011. ويؤكد بن عياض أن هذا التعايش بين القديم والجديد غم الاحتجاجات التي واجهته (يشير إلى اعتصامي القصبة 1 و2) [6] فضلًا عن المشاحنات والنزاعات، إلا أنه أثمر إيجابيات عدة، ساهمت بشكل سلمي في إنجاح المرحلة الانتقالية الأولى.

كذا يشير الكاتب –محقًا– إلى أن الثورات لا تسير دائمًا في شكل خطي مستقيم، الخط الذي رسمه الثوريون، إذ بقدر ما تفتح الباب على مصراعيه أمام القوى التقدمية وتحرر السياسة من قيودها، تمامًا مثلما تحرر الفن والإبداع، فهي، في المقابل، تساعد في صعود القوى الرافضة للتحديث، المتمسكة بالقيم التقليدية، لذلك برزت “ثورة ثقافية سلفية” كما عبّر عنها جيل كيبال.[7]

نجاح الفترة الانتقالية

يُقاس نجاح الثورات أحيانًا بمدى نجاح الفترة الانتقالية التي ترسخ بعض من توجهات الثورة وشعاراتها المركزية. وتبرز أهمية الفترة التحضيرية الأولى التي تلت الثورة بحسب الكاتب، كونها للمرة الأولى في تاريخ تونس تشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، أشرفت عليها هيئة عليا مستقلة للانتخابات، وقع انتخابها من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، لكن مفاجئة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي كانت، في رأيه، حصول حزب ذا مرجعية إسلامية (حركة النهضة) على أغلبية الأصوات،[8] وهو ما يوحي بأن الشعب الذي انتخب، ليس هو من قام بالثورة، كما لعبت المساجد دورًا مهمًا في شحن الشعب، ضد الخصوم السياسيين الذين اتهموا “بالزندقة والردة ” وهذا التفسير، في اعتقادي تبسيط للمسألة، فمن أسماهم الكاتب بالتقدميين، دخلوا الانتخابات وهم منقسمين تحت يافطة آلاف القائمات الانتخابية، التي لا تختلف كثيرًا في الرؤية السياسية والبرامج، في حين كان لحزب النهضة قائمة واحدة بكل ولاية (محافظة). كذا فإنه ورغم الدور الهام الذي لعبته المساجد في معاضدة الحزب الإسلامي، فإن التعاطف الشعبي كان نتاجًا للخطاب الموحد الذي قدمه الحزب وقدرته المادية والبشرية على الوصول إلى كافة أرجاء البلاد، عكس الأحزاب الصغيرة والقوائم المستقلة الأخرى، التي كان عملها الدعائي والسياسي محدودًا للغاية.

حسم الخلافات عبر “التوافق”

ما يميز الفترة الانتقالية للثورة التونسية، بالنسبة للكاتب، هو أن جميع معاركها السياسية والأيديولوجية تنتهي بالتوافق، سواء تعلّق الأمر بالحوار الوطني، الذي تولت قيادته منظمات مدنية بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي انتهى إلى حكومة انتقالية حتى انتخابات 2014، أو خلال الصياغة النهائية لدستور السابع والعشرين من يناير لعام 2014، حيث انتهت “المعركة” بين دعاة الدولة المدنية والدولة “الثيوقراطية” إلى توافق تاريخي، وهو “دولة مدنية لشعب مسلم”. كذلك أبدى الكاتب إعجابه واندهاشه من كيفية صياغة دستور ديمقراطي وتعددي في واقع مجلس تأسيسي وحكومة يقعان تحت سيطرة “حزب إسلامي”. ويأتي تفسيره لذلك سريعًا، أنه الضغط الذي مارسه الشارع عبر الجمعيات والمنظمات وأحزاب المعارضة، وانسحاب بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي. دون أن يشير إلى التطور الذي حدث في حركة النهضة بعد تجربة الحكم الأولى، والذي جعلها تختار بين التكيف مع الواقع واختيار نهج الحوار وتقديم التنازلات من ناحية، وبين التمسك برؤيتها الإسلامية الأولى، والدخول في صراع مرير ربما ينتهي إلى إفشال المسار من ناحية أخرى. وفي تقديري، اختيار التنازل وتطوير الخطاب وتفادي الانزلاق إلى مربع العنف، يُحسب لهذا الحزب.

الحلم قائم رغم الإحباط

يجزم الكاتب أنه رغم الإنجازات العديدة في الديمقراطية، ورغم نسبة النجاح التي حققتها الثورة التونسية، فإن المواطن لايزال يشعر بالقلق. ومردّ هذا هو تنامي مظاهر التطرف العنيف وتوسعه في عدة مناطق تونسية، وتعاطف بعض الشباب مع السلفية، وحتى الأحزاب الدينية، بمن فيهم حركة النهضة الإسلامية، والتي يرى الكاتب أنها لم تحسم موقفها بشكل نهائي وتقبل بالديمقراطية، وما يستتبعه ذلك من مراجعات “مؤلمة” تجعلها تفضل نهائيًا الخيار الديمقراطي، وهو الأمر الذي أرى في اعتقادي تحققه بمرور الزمن؛ إذ يصعب على قواعد النهضة أن تساير السرعة التي تريد بها قيادتها المتمرسة في العمل السياسي والواعية بدقة الأوضاع الداخلية والدولية حتى يصبح الحزب مدنيًا.

بالإضافة إلى ذلك فإن مظاهر عديدة تثير إحباط البعض ليصل الأمر إلى حد التشكيك في تحقيق مبادئ الثورة، ولعل أهم تلك المظاهر يتمثل في عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على حل أحد أهم مطالب الثورة، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، مطلب رددته حناجر الشباب العاطل عن العمل في الأحياء المهمشة والجهات المحرومة، إلى جانب استشراء مظاهر الفساد وعودة وجوه النظام القديم. لكن من قال أن “الثورة تفتح أبواب الجنة”؟[9]

رغم كل النقائص، يؤكد بن عاشور أن ما حدث في تونس هو ثورة، وفي الوقت نفسه هو يُحمّل أطرافًا عديدة مسئولية بطء المسار الانتقالي، وخاصةً الإسلاميين، الذين لازالوا يراوحون بين القبول بمبدأ الديمقراطية وبين محاولة “أسلمة المجتمع”، ما ساهم في هدر الوقت وتبديل وجهة الصراع. لكن وإن كنا نتفق مع الكاتب في النجاح النسبي للمسار التونسي ومسئولية بعض الأطراف التي ساهمت في تعطيله بدءً من إطالة صياغة الدستور،ـ وانتهاءً إلى التردد في القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية مهمة، إلا أننا نعتقد أن هناك أمرين لم ينتبه لهما أولهما أن كل الأطراف السياسية والمدنية والنقابية، دون استثناء، تتحمل مسئولية بطء المسار وتردده وإخفاقاته، وثانيهما أن المسار، وإن حقق بعض النجاح، فإنه لا يزال في مفترق طرق، ويظل مرهونًا بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قادرة على امتصاص الاحتقان الشعبي المتصاعد، وتحفظ البلاد من الدخول في حالة ثانية من عدم الاستقرار.

[1] عميد سابق لكلية العلوم بتونس ورئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي أمّنت الجزء الأول من الانتقال الديمقراطي. الأن هو عضو بمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.

[2] طُبع الكتاب سنة 2018؛ دار النشر “المغاربية للطباعة وإشهار الكتاب”.

[3] “الرباعي الراعي للحوار”، هم: الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة الأعراف (أي اتحاد الصناعة والتجارة) والهيئة الوطنية للمحامين، أمّنت هذه المنظمات نقل السلطة من الحكومة التي كانت تسيطر عليها الحركة الإسلامية، النهضة، إلى حكومة انتقالية تحضيرًا لانتخابات 2014، ونظرًا لدورها المتميّز والسلمي الذي جاء بعد اغتيالين سياسيين كادا أن يهددا سلمية الفترة الانتقالية، فقد حصل الرباعي على جائزة نوبل للسلام سنة 2015.

[4] الحديث هنا عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، المكونة من أحزاب سياسية ومنظمات مستقلة وشخصيات مستقلة وخبراء في القانون، صادقت على مجموعة من القوانين تخص حرية الصحافة والإعلام والحريات الفردية وانتخبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتشرف على الانتخابات، أنهت الهيئة أعمالها في 13 أكتوبر 2011، لتترك المجال للمجلس الوطني التأسيسي المنتخب. الهيئة كان يترأسها كاتب هذا المقال، وكان لي شرف عضويتها كشخصية مستقلة.

[5] ص 38؛ دار سيراس للنشر

[6] اعتصاما القصبة 1 (خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى السابع والعشرين من يناير عام 2011) والقصبة 2 (من الحادي والعشرين وحتى السابع العشرين من فبراير عام 2011) وقعا أمام مقر الحكومة، حيث طالب المعتصمون باستقالة الوزراء الذين عملوا في حكومة بن علي، وانتهيا باستقالة رئيس الحكومة، محمد الغنوشي، الذي سلّم مهامه إلى الباجي قائد السبسي.

[7] Gilles Kepel, La Fracture, Edition Gallimard

[8] هنا الإشارة إلى حركة النهضة التي فازت بتسع وثمانين مقعدًا من أصل مائتين وسبعة عشر أي حوالي اثنين وأربعين بالمائة من المقاعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.

[9] الخاتمة، ص 355، الطبعة نفسها.

قد يهمك أيضا